ガーデンパレット・イメージ

室内でゼラニウムを育ててみたいけれど、どこから始めればよいのか悩んでいませんか。ゼラニウムは美しい花と独特な香りで人気の植物ですが、育て方を間違えると枯れてしまうことも少なくありません。

特に初心者の方にとって、鉢植えでの管理や適切な土の選び方、水やりの頻度はどのくらいなのかといった基本的な疑問から、ゼラニウムを元気にするにはどうしたらいいのか、またゼラニウムが枯れる原因は何なのかといった具体的なトラブル対処法まで、幅広い知識が必要になります。

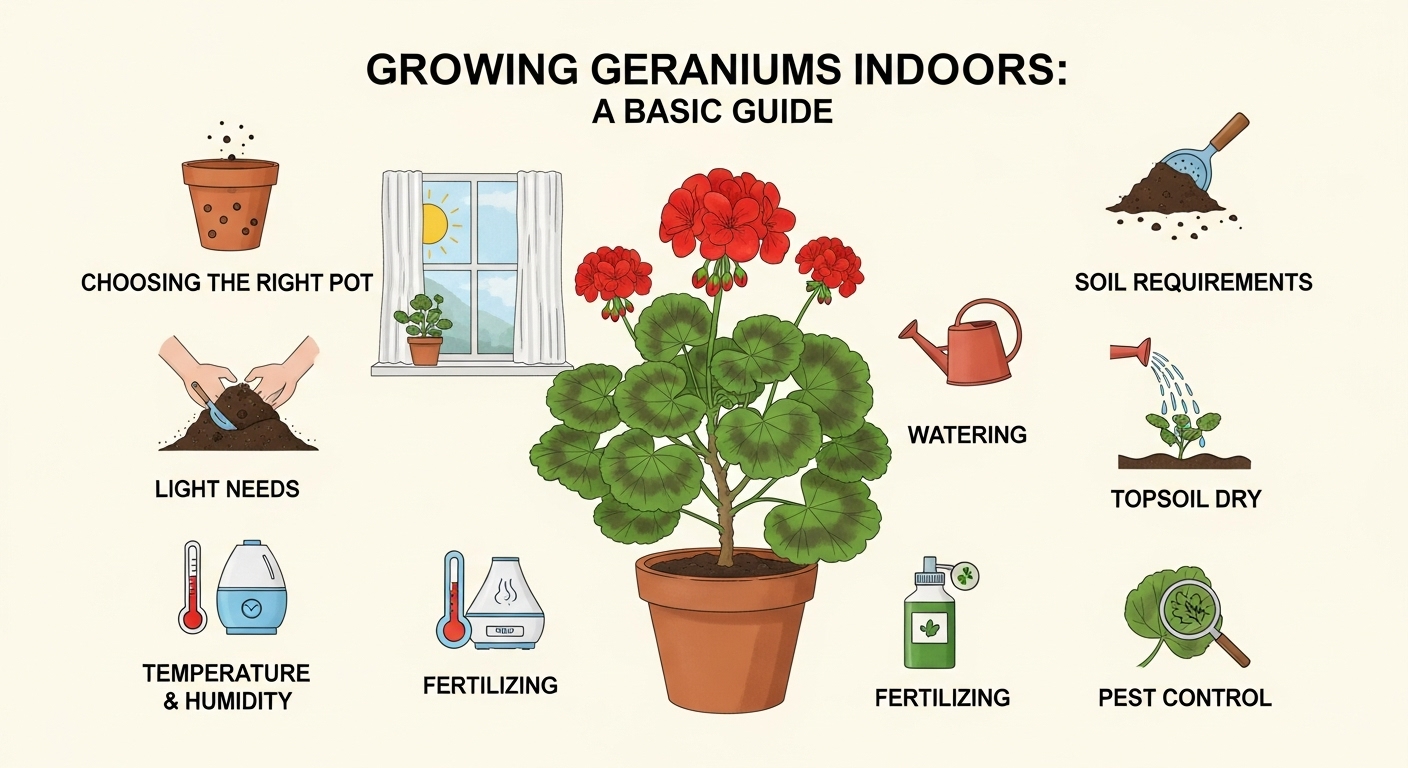

この記事では、室内でのゼラニウムの育て方について、基本的な管理方法から季節ごとの注意点、よくあるトラブルの解決策まで、初心者の方でも安心して取り組めるよう詳しく解説していきます。なお、本記事で取り扱う「ゼラニウム」は、園芸上一般的に呼ばれるペラルゴニウム属の植物を指しています。

- 室内栽培に適したゼラニウムの品種選びと基本的な特徴

- 鉢植えでの植え付けから日常の水やり・肥料管理まで

- 葉の変色や枯れなどのトラブル原因と効果的な対処法

- 剪定方法や冬越しなど長期間元気に育てるためのコツ

関連記事:

ゼラニウムの室内での育て方基本ガイド

ガーデンパレット・イメージ

- 初心者でも簡単!ゼラニウムの特徴

- 室内栽培に適したゼラニウムの種類

- 鉢植えで始める室内ゼラニウム栽培

- 室内ゼラニウムに最適な土の選び方

- 水やりの頻度は?適切な管理方法

初心者でも簡単!ゼラニウムの特徴

ゼラニウム(ペラルゴニウム属)は南アフリカ原産のフウロソウ科の多年草で、初心者でも比較的育てやすい植物として人気を集めています。茎はやや多肉質で柔らかく、葉には独特の香りがあることが大きな特徴です。

ゼラニウムの主な特徴として、長期間の開花が挙げられます。条件が整えば春から秋にかけて連続して開花し、特に春と秋に最も美しい花を咲かせてくれるでしょう。冬の短日期間や低光量下では開花が落ちるのが一般的ですが、適切な温度管理と光の確保により、より長期間花を楽しむことができます。

花色は赤やピンク、サーモン、白など豊富で、一重咲きから八重咲きまで様々な品種が存在します。また、葉に白や黄色の斑が入る品種やモミジのような葉を持つ品種もあり、花だけでなく葉も楽しめる点が魅力的です。

室内栽培において重要なのは、ゼラニウムが乾燥に強く過湿に弱い性質を持っていることです。多くの初心者が水の与えすぎで失敗してしまいますが、適切な管理を行えば長期間にわたって美しい花を楽しむことができます。

室内栽培に適したゼラニウムの種類

ゼラニウムも種類が多いね。😊 pic.twitter.com/6ygSTT3WVM

— はま (@hakata_no_onago) May 8, 2024

室内でゼラニウムを育てる際は、品種選びが成功の鍵となります。一般的に流通しているゾナール系ゼラニウムは、最も育てやすく初心者におすすめの品種です。丈夫で花付きがよく、赤や白色などの鮮やかな花が楽しめます。

主要な品種とその特徴

| 品種名 | 特徴 | 室内栽培の適性 |

|---|---|---|

| ゾナール系 | 最も一般的で丈夫、花色豊富 | ◎ |

| アイビー系 | 半つる性、ハンギング向き | ○ |

| センテッド系 | 葉に強い香り、ハーブ系 | ○ |

| リーガル系 | 春の一季咲き、豪華な花 | △ |

※評価基準:光量確保・温度管理・日常手間の3軸で総合評価(◎=全てで管理しやすい、○=一部注意が必要、△=上級者向け)

アイビー系ゼラニウムは垂れ下がる性質を活かして、ハンギングバスケットでの栽培に適しています。小さな花を連続して咲かせ、室内の窓辺を美しく彩ってくれるでしょう。

センテッド系ゼラニウムは葉に芳香があり、ローズゼラニウムやレモンゼラニウムなど様々な香りを楽しめます。観賞だけでなく、アロマテラピーやポプリとしても活用できる点が魅力です。

リーガル系(Regal Pelargonium)は春の花芽分化に涼しい夜温が有利とされており、室内栽培では温度管理に注意が必要です。一般的なゾナール系やアイビー系とは異なる性質を持つため、上級者向けの品種といえるでしょう。

鉢植えで始める室内ゼラニウム栽培

ガーデンパレット・イメージ

室内でゼラニウムを育てる場合、鉢植えでの栽培が基本となります。適切な鉢選びから植え付けまで、順を追って説明していきましょう。

鉢のサイズは、苗の大きさより一回り大きい程度が理想的です。深さは15~20cm程度(5~6号鉢相当)あれば十分で、必ず底に排水穴が開いているものを選んでください。大きすぎる鉢を選ぶと土が過湿になりやすく、根腐れの原因となってしまいます。

植え付け手順

まず、鉢底ネットを敷いた上に鉢底石を薄く敷き、排水性を確保します。鉢全体の排水性は主に用土設計によって決まりますが、鉢底石は排水穴の目詰まり防止に効果的です。鉢底からの通水を確認し、受け皿に溜まった水は必ず捨てることが重要になります。

培養土を3分の1程度入れ、苗を中央に配置してください。苗の根鉢はあまり崩さず、そのまま植え付けるのがポイントです。植え付け後は、鉢底から水が流れ出るまでたっぷりと水を与えます。

植え替えの適期は春(3~6月)と秋(9月)です。根詰まりのサインとして、根が鉢底から出ている、または用土の乾きが極端に遅くなった場合は植え替えを検討してください。生育が旺盛なゼラニウムは1~2年おきに植え替えを行うことで、健康的な株を維持できます。

最初の1週間は直射日光を避けた明るい場所で管理し、その後は日当たりの良い窓辺に移動させましょう。室内栽培では移動が容易なため、季節に応じて最適な場所に移動できる利点があります。真夏は西日を避けた場所に、冬は暖かい日当たりの良い場所に置くことで、年間を通して良好な環境を保てるでしょう。ただし、夜間の窓辺は放射冷却により冷え込むことがあるため、冬場は夜だけ窓から少し離すと安全です。

室内ゼラニウムに最適な土の選び方

先日買ったゼラニウム 土がかなり古かったので、ダイソーの土に植え替えました 元気になってきて良かった🌷 pic.twitter.com/InJ22lnSsm

— Yuki (@YukiB2Z3) July 21, 2025

ゼラニウムの健康的な生育には、適切な土の選択が欠かせません。最も重要なのは水はけの良さで、市販の草花用培養土であれば基本的に問題ありません。

土のpHは6.0~6.5の弱酸性から中性が理想的です。市販の培養土の多くはこの範囲内に調整されているため、初心者の方は専用の培養土を購入することをおすすめします。

土の配合例

自分で土を配合する場合は、赤玉土と腐葉土、軽石を6:3:1の割合で混ぜると良いでしょう。さらに排水性を高めたい場合は、パーライトを1割程度追加してください。

ゼラニウムは過湿を非常に嫌うため、排水性を重視した土作りが成功の秘訣です。水はけが悪いと感じたら、軽石やパーライトを追加して調整しましょう。用土の乾きは指で2~3cm下まで確認するか、鉢の重量で判断するのが確実です。

肥料については、緩効性の化成肥料が配合された培養土を選ぶか、植え付け時に元肥として混ぜ込んでおくと良いでしょう。ただし、窒素分が多すぎると徒長や花付きの低下を招くため、適量を守ることが大切です。

土の表面に乾燥を防ぐためのマルチング材を使用する場合は、薄く敷く程度に留めてください。厚く敷きすぎると乾きにくくなり、キノコバエなどの発生要因となることがあります。

水やりの頻度は?適切な管理方法

ガーデンパレット・イメージ

ゼラニウムの水やりは、「土の乾き具合を最優先に判断し、乾いたらたっぷりと」が基本原則です。多くの初心者が失敗する原因は水の与えすぎにあるため、土の状態確認を習慣づけることが重要になります。なお、水やり頻度の数字は室内環境によって大きく変動することを理解しておきましょう。

参考目安として、春と秋は3~4日に1回、夏は2~3日に1回、冬は1週間に1回程度の頻度になることが多いですが、これらの数値はあくまで参考程度に考えてください。室内の温度や湿度、鉢のサイズによって大きく変わるため、必ず土の状態を指で確認してから水やりを行いましょう。

季節別の水やり管理

春(3~5月)は生育期のため、土の表面が乾いたら鉢底から水が流れ出るまでたっぷりと与えます。この時期は花も次々と咲くため、水切れに注意が必要です。

夏(6~8月)は気温が高く水の蒸発も早いですが、ゼラニウムは暑さにやや弱いため、朝の涼しい時間帯に水やりを行いましょう。昼間の暑い時間帯に水を与えると、土の温度が上がり根を傷める可能性があります。夏場は特に、ガラス越しの直射日光で葉焼けを起こすことがあるため、遮光と同時に微風を作ることで高温と湿気の停滞を防げます。

冬の水やりは特に注意が必要です。生育が緩慢になるため吸水量が減り、過湿による根腐れのリスクが高まります。土の表面が乾いてから2~3日待ってから水やりを行うと安全です。冬季は逆にガラス越しの直射日光を歓迎し、できるだけ明るい場所で管理してください。

水やりの際は、株元に直接水を注ぎ、葉や花に水がかからないよう注意してください。ゼラニウムは乾いた空気を好み、葉の水濡れを嫌う傾向があります。葉に水滴が残ると灰色かび病などの病気を誘発する可能性があるため、基本的に葉水は避けるべきです。室内の乾燥対策が必要な場合は、鉢周りの受け皿にレカトンなどを置いて間接的に湿度を上げる方法を選びましょう。

室内でゼラニウムを元気に育てる方法

ガーデンパレット・イメージ

- ゼラニウムを元気にするにはどうしたらいいですか?

- ゼラニウムが枯れる原因は何ですか?

- 葉が黄色くなる・白くなる時の対処法

- 剪定で美しい株姿を保つコツ

- ゼラニウムの効能と香りの楽しみ方

ゼラニウムを元気にするにはどうしたらいいですか?

ゼラニウムを元気に育てるためには、まず適切な環境を整えることが最も重要です。室内では1日6時間以上の明るい光が当たる場所に置き、風通しの良い環境を維持してください。

日光不足は花付きの悪化や徒長の原因となります。窓辺に置く場合は、レースのカーテン越しの明るい光が理想的でしょう。真夏の強い直射日光は葉焼けを起こすことがあるため、適度に遮光することも大切です。

肥料管理のポイント

元気な株を維持するためには、適切な施肥が欠かせません。成長期の春と秋には、月に1回程度緩効性の化成肥料を株元に撒くか、2週間に1回液体肥料を希釈して与えてください。

開花中のゼラニウムは多くの栄養を消費するため、定期的な追肥が花付きを良くする秘訣です。ただし、真夏と真冬は成長が鈍るため肥料は控えめにし、窒素過多による徒長と花付きの低下にも注意しましょう。

温度管理も重要な要素の一つです。ゼラニウムの生育適温は15~25℃で、この範囲内で管理できれば年間を通して花を楽しめます。越冬は5~7℃以上の無霜条件で可能ですが、10℃以上を保てば生育を維持できます。暖房の直風が当たらない場所に置くことも忘れずに。

湿度については、室内の一般的な湿度で問題ありませんが、前述の通り葉水は基本的に不要です。乾燥した空気を好む性質を理解し、適切な環境作りを心がけましょう。

ゼラニウムが枯れる原因は何ですか?

ゼラニウム

白が一番インテリア的に安全🤍

少し葉が枯れやすくなっているのが気になり水をあげる間隔をあけて様子見

人間も植物もいきものは難しい… #花 #観葉植物 pic.twitter.com/mRJg09Ll6b— LOVEmarshmallow27💙 (@LMarshmallow27) February 23, 2025

ゼラニウムが枯れる最も一般的な原因は水の与えすぎによる根腐れです。過湿状態が続くと根が酸素不足になり、やがて腐敗して株全体が枯れてしまいます。

根腐れの初期症状として、下葉から順番に黄色くなって落ちる現象が見られます。また、茎の基部が黒くなったり、土から嫌な臭いがしたりする場合も根腐れを疑ってください。

その他の枯れる原因

水不足による枯れも見られますが、これは比較的わかりやすく、葉がしおれて垂れ下がる症状が現れます。土が完全に乾燥している場合は、すぐに水を与えれば回復することが多いでしょう。

日光不足が続くと、徐々に株が弱って枯れることがあります。茎が細くなり、葉の色が薄くなって、最終的には花が咲かなくなってしまいます。

病気による枯れも注意が必要です。特に梅雨時期の高温多湿条件下では、灰色かび病や立ち枯れ病が発生しやすくなります。また、さび病(ペラルゴニウム・ラスト)も葉に橙色の斑点を作り、徐々に株を弱らせる病気として知られています。さらに室内の衛生状態が悪化すると、細菌性斑点病などの感染リスクも高まるため、清潔な環境と風通しの確保が重要です。

害虫被害も枯れる原因の一つです。室内ではアブラムシ、ハダニ、コナジラミ、コナカイガラムシなどが発生しやすく、これらが樹液を吸ったり葉を食害したりして株が弱ってしまいます。定期的に葉の裏側もチェックし、早期発見・早期対処を行いましょう。

急激な環境変化も株にストレスを与えます。購入直後や場所移動後は、株が環境に慣れるまで1~2週間は様子を見て、過度な管理は避けるようにしてください。

葉が黄色くなる・白くなる時の対処法

ガーデンパレット・イメージ

ゼラニウムの葉が黄色くなる現象は、水の与えすぎによる根腐れが最も多い原因です。下葉から順番に黄色くなって落ちる場合は、土の水分状態を確認し、湿っている場合は水やりを控えて土を乾燥させてください。根腐れが進行している場合は、植え替えが必要になることもあります。

水不足、栄養不足、自然な老化なども黄化の原因となります。特に窒素不足では古い葉から順番に黄色くなり、リン酸不足では葉の一部が紫がかった色になることがあります。適切な肥料を与えることで改善が期待できるでしょう。

葉が白くなる原因と対策

葉が白っぽくなる現象は、主に強すぎる直射日光による葉焼けが原因です。特に真夏の西日や、急に強い光に当てた場合に起こりやすくなります。

葉焼けが起きた場合は、すぐに半日陰の場所に移動させ、傷んだ葉は清潔なハサミで取り除いてください。切り口は自然に乾燥させ、適切な環境に戻せば、新しい葉は正常な緑色で展開します。

害虫による被害でも葉色の変化が起こります。ハダニが発生すると葉に細かい斑点ができ、ひどくなると全体が白っぽくなってしまいます。葉の裏側を確認し、害虫を発見したら適切な薬剤で駆除してください。

冬の自然な現象として、ゼラニウムの葉が赤く紅葉することがあります。これは病気ではなく、低温による正常な反応なので心配する必要はありません。春になれば再び緑色に戻ります。

剪定で美しい株姿を保つコツ

アイビーゼラニウムを、ばっさり剪定。

花があるのを切るのはしのびない気もしますが、こうすると秋に脇芽が出てさらにこんもりと咲くようになるからさ…風通しも良くなるし。 pic.twitter.com/6BM11fxfs6— しゃこんぬ@園芸と手芸とタロットの人🪴 (@Chaconne_CSC) July 26, 2025

ゼラニウムの剪定は、美しい株姿を保つだけでなく、花付きを良くするためにも重要な作業です。適切な時期と方法で行えば、より多くの花を長期間楽しむことができるでしょう。

剪定の適期は春(4~6月)と秋(9~10月)で、この時期はゼラニウムの成長が活発なため、剪定後の回復も早くなります。真夏と真冬の剪定は株に負担をかけるため避けてください。

基本的な剪定方法

花がひと通り咲き終わったら、花茎を根元から切り取ります。この花がら摘みを定期的に行うことで、次の花芽の形成が促進され、継続的な開花が期待できるでしょう。

株の形を整える剪定では、伸びすぎた枝や混み合った部分を中心に切り戻しを行います。草丈の1/2から1/3程度を目安に、思い切って切り戻しても大丈夫です。

剪定を行う際は、必ず清潔なハサミを使用してください。汚れたハサミでは病気を感染させるリスクがあります。また、わき芽の上で切ることで、新しい枝の展開を促せます。切り口の乾燥を待って、必要であれば直射日光を一時的に避けるのも効果的です。

古い木質化した茎は花付きが悪くなるため、根元近くで切り除いてください。新しい柔らかい茎を育てることで、豊富な花を楽しめるようになります。

剪定後は適切な水やりと施肥を行い、株の回復を促進させましょう。新芽が動き出すまでは直射日光を避け、明るい日陰で管理することも大切です。

ゼラニウムの効能と香りの楽しみ方

ガーデンパレット・イメージ

ゼラニウム、特にセンテッド系は観賞用としてだけでなく、その芳香や効能でも古くから愛されてきました。葉に含まれる精油成分には様々な作用があるとされています。

代表的なローズゼラニウムは、バラに似た甘い香りを持ち、リラックス効果や抗菌作用があるとされています。レモンゼラニウムは柑橘系の爽やかな香りで、気分をリフレッシュさせる効果が期待できるでしょう。

香りの楽しみ方

最も手軽な楽しみ方は、葉を軽く触れて香りを楽しむことです。香りの強さは温度、湿度、日射、個体差などに左右されますが、一般的に朝の時間帯に比較的強く感じられることが多いようです。

乾燥させた葉はポプリとして利用でき、部屋の芳香剤代わりになります。また、食用適合の品種で無農薬栽培されたものについては、ハーブティーとして飲用することも可能ですが、妊娠中・授乳中の方や既往症のある方、薬剤服用中の方は避けるか、専門家にご相談ください。品種や個人の体質によっては注意が必要で、自己責任での利用となります。

ゼラニウムの精油成分は犬や猫にとって有毒とされています(主成分:ゲラニオール、リナロール等)。ペットを飼っている家庭では、動物が葉を食べないよう十分に注意してください。

蚊連草(カレンソウ)と呼ばれる品種は、シトロネラールという成分により蚊を遠ざける効果があるとされていますが、鉢を置くだけでの実効性は限定的です。葉を擦って揮発させたり、精油として利用したりする方がより効果的でしょう。

入浴剤として葉を湯船に浮かべることで、アロマバスを楽しむこともできます。ただし、精油成分による皮膚刺激や、敏感肌の方への影響もあるため、事前にパッチテストを行うことをおすすめします。

総括:ゼラニウムの育て方|室内栽培の土選びと剪定・水やり方法を解説

- 室内でのゼラニウム栽培は鉢植えが基本で、排水性の良い土と適切な鉢選びが重要

- 水やりは土の乾き具合を指で確認し、過湿を避けることが枯れを防ぐ最大のポイント

- 日当たりの良い場所に置き、1日6時間以上の明るい光を確保する

- 生育適温は15~25℃、越冬は5~7℃以上で可能、10℃以上なら生育維持

- 春と秋の成長期には定期的な追肥を行い、窒素過多による徒長に注意

- 花がら摘みと適切な剪定により、継続的な開花と美しい株姿を維持

- 葉が黄色くなる主な原因は水の与えすぎによる根腐れ

- 葉が白くなるのは強すぎる直射日光による葉焼けが一般的

- 葉水は基本的に不要、乾いた空気を好む性質を理解して管理

- 剪定は春と秋に行い、清潔なハサミで古い木質化した茎を中心に切り戻す

- 初心者にはゾナール系が最も育てやすくおすすめ

- 病気予防には風通しの良い環境作りが効果的

- 害虫はアブラムシ、ハダニ、コナジラミ、コナカイガラムシが室内では頻出

- 植え替えは1~2年おきに行い、根詰まりサインを見逃さない

- 精油成分は犬猫に有毒なため、ペット飼育家庭では摂食防止に注意