ガーデンパレット・イメージ

芍薬を育ててみたいけれど、育て方の難易度が気になる方は多いのではないでしょうか。豪華な花を咲かせる芍薬は、一見すると栽培が難しそうに感じられますが、実際のところはどうなのでしょう。

芍薬の上手な育て方は、植え付ける環境や日々の管理方法によって大きく左右されます。地植えと鉢植えでは管理方法が異なり、それぞれにメリットとデメリットがあるため、ご自宅の環境に合わせた選択が重要です。

また、芍薬を育てる上で多くの方が直面する悩みとして、花が咲かない問題があります。芍薬は花が咲くまで何年かかるのか、なぜ花が咲かないのか、こうした疑問を抱えている方も少なくありません。

さらに、種から育てる方法や庭での栽培方法についても、正しい知識を持っておくことで失敗を避けることができます。

この記事では、芍薬栽培の基礎知識から実践的な管理方法まで、初心者の方でも理解しやすいよう詳しく解説していきます。

- 芍薬の基本的な育て方と栽培難易度がわかる

- 地植えと鉢植えそれぞれの管理方法とコツが理解できる

- 花が咲かない原因と対策が明確になる

- 植え付けから開花までの期間や注意点が把握できる

芍薬の育て方と難易度の基本

ガーデンパレット・イメージ

- 芍薬の上手な育て方は?

- 芍薬の栽培難易度はどのくらい?

- 芍薬は花が咲くまで何年かかりますか?

- 植える時期

芍薬はボタン科ボタン属の多年草(宿根草)で、同じ属のボタンとよく似ていますが、ボタンは木本植物であるのに対し、芍薬は草本植物です。冬になると地上部が完全に枯れて根の状態で越冬し、春になると再び芽を出すという特性を持っています。

栽培難易度は中級レベルに位置づけられますが、基本的な管理ポイントを押さえれば初心者の方でも十分に育てることができます。ここでは、芍薬栽培の基礎となる重要な情報を解説していきましょう。

芍薬の上手な育て方は?

芍薬を上手に育てるためには、まず植物の特性を理解することが欠かせません。芍薬はボタン科ボタン属の多年草で、冬になると地上部が枯れて根の状態で越冬します。

この特性を踏まえた上で、日当たりと水はけの良い環境を整えることが栽培成功の第一歩となります。芍薬は日光を好む植物であり、1日に6時間以上、できれば6〜8時間の直射日光が理想的とされています。ただし、真夏の強い西日は避けた方がよいでしょう。

水やりについては、鉢植えの場合は土の表面が乾いたら鉢底から水が流れ出るまでたっぷりと与えます。特に春から初夏にかけての成長期は水切れに注意が必要です。ただし、受け皿に溜まった水は速やかに捨て、過湿を避けることが大切です。

一方、地植えの場合は基本的に降雨だけで十分ですが、長期間雨が降らない時期には水やりを行います。

肥料については、適正な施肥によって花付きが安定します。しかし、家庭菜園では窒素過多になりやすく、窒素肥料の与えすぎは、つぼみの不稔(開花しない状態)や茎葉の徒長を招くことがあります。リン酸不足で花が咲きにくくなることもありますが、実際にはバランスの取れた肥料を適量与えることが基本です。

芍薬の上手な育て方のポイントは、日当たりの良い場所を選び、水はけの良い土壌で育て、適切な時期に適量の肥料を施すことです。これらの基本を押さえることで、初心者の方でも十分に美しい花を咲かせることができます。

芍薬の栽培難易度はどのくらい?

芍薬が、ミントとヤツデの間っこでいい感じに咲いています。小さな苗を植えてから6〜7年。ようやくここまで花数が増えました。

芍薬の栽培は超簡単!お手入れの必要はほぼなくて、植えっぱなしでOKです。

花が開ききったらカットするだけ♪ 花びらは、ハーブティーにして楽しみます。 pic.twitter.com/tJ9b7jJJCd

— gensōsya (@matsuda_koso) May 12, 2021

芍薬の栽培難易度は、中級レベルに位置づけられます。決して難しすぎる植物ではありませんが、いくつかの管理ポイントを押さえる必要があります。

なぜならば、芍薬は環境の変化に敏感で、植え付け場所や管理方法を誤ると花が咲かないことがあるためです。特に初めて芍薬を育てる方は、基本的な栽培知識をしっかりと身につけておくことが大切でしょう。

難易度を上げる要因として、以下のような点が挙げられます。まず、植え付け深さの調整が重要です。芽(アイと呼ばれる生長点)が地面から適切な深さになるように植え付ける必要があり、深すぎると花が咲きにくくなります。この適切な深さは地域によって異なり、暖地では1〜3cm、寒冷地では3〜5cmが目安とされています。

また、病害虫対策も欠かせません。芍薬は特に灰色かび病(ボトリチス)にかかりやすく、うどんこ病やアブラムシなども発生することがあります。定期的な観察と予防的な対策が求められます。

その一方で、芍薬には栽培しやすい側面もあります。耐寒性が非常に強く、概ねUSDAゾーン3相当の耐寒性を持ち、マイナス20度以下でも越冬例が多く報告されています。ただし、地域差があるため、ご自身の地域に合わせた対策を検討しましょう。さらに、一度根付けば毎年花を咲かせてくれる多年草である点も魅力です。

初心者の方は、まず育てやすい品種を選ぶことをおすすめします。和芍薬の中には比較的丈夫な品種も多く、栽培に慣れてから洋芍薬や珍しい品種に挑戦するとよいでしょう。

芍薬は花が咲くまで何年かかりますか?

ガーデンパレット・イメージ

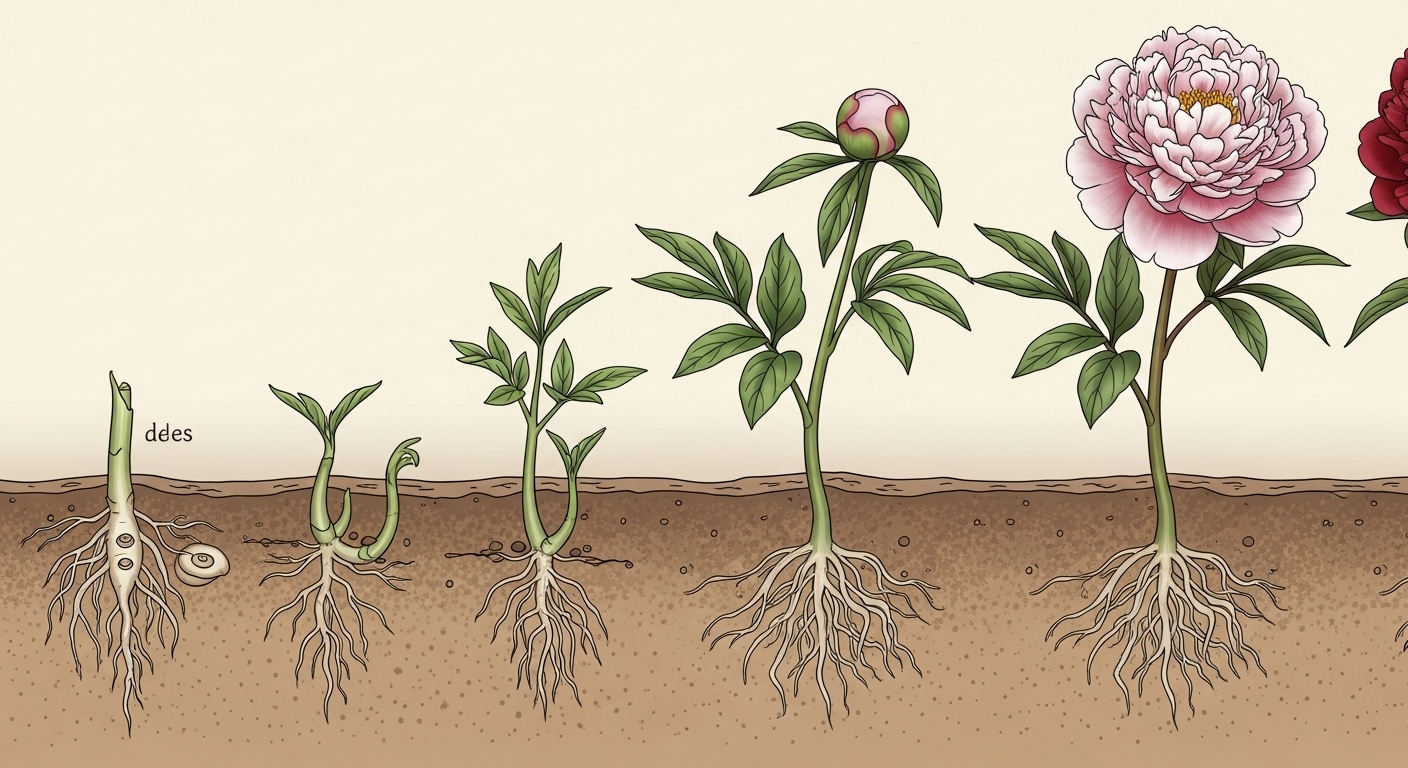

芍薬が花を咲かせるまでの期間は、購入した苗の状態によって大きく異なります。多くの方が気になるこの疑問について、具体的に解説していきましょう。

市販されている芍薬の苗には、主に1年生苗、2年生苗、3年生苗の3種類があります。1年生苗や2年生苗を購入した場合、開花までには通常2〜3年程度の期間を要します。

これらの若い苗は株が充実していないため、すぐに花を咲かせることはできません。むしろ、この期間は株を大きく育てることに専念し、根をしっかりと張らせることが重要です。

一方、3年生以上の開花株を購入すれば、翌年には花を楽しむことができます。ただし、価格は若い苗と比べて高くなる傾向があります。なお、具体的な価格は流通状況や品種によって大きく異なるため、購入時には複数の販売店を比較するとよいでしょう。

なお、種から育てる場合は、開花までにさらに長い期間が必要です。種まきから開花までには、およそ6〜8年程度かかるとされています。このため、一般的には苗から育てる方法が推奨されます。

若い苗を購入した際、早く花を見たいからといって無理に花芽を残すと、株が弱ってしまい翌年以降の成長に悪影響を及ぼします。辛抱強く株を育てることが、長期的には美しい花を楽しむための近道となるでしょう。

植える時期

日曜は叔母と父の病院へ行き、日曜市と春野の芍薬畑へ行って来ました🙇

お家の芍薬も綺麗に咲いてるけど、、雨で倒れてきてる😢

叔母が2つ芍薬買ってくれた‼️

咲くのは来年かららしい。。

どこに植えるか悩み中 pic.twitter.com/plZQkTwUnB— III.true (@castle0029) May 7, 2018

芍薬の植え付けに最適な時期は、9月下旬から10月にかけての秋です。この時期に植え付けることで、冬が来る前に根がしっかりと張り、翌春からの成長がスムーズになります。

秋植えが推奨される理由は、芍薬の生育サイクルと深く関係しています。芍薬は夏の終わりから秋にかけて、地中で新しい根を伸ばし始めます。この根の成長期に植え付けることで、株へのダメージを最小限に抑えられるのです。

寒冷地では、霜が降りる前までに植え付けを完了させる必要があります。遅くとも11月上旬までには作業を終えるようにしましょう。霜が降りた後に植え付けると、根が十分に張る前に冬を迎えることになり、株が弱ってしまいます。

春に開花株を購入した場合は、そのままの状態で育て、秋まで待ってから植え替えを行います。春に無理に植え替えると、その年の花が咲かないだけでなく、株全体が弱る可能性が高くなるため避けるべきです。

植え付け時の注意点として、芽の深さが重要になります。前述の通り、暖地では芽の先端が地面から1〜3cm、寒冷地では3〜5cm程度埋まる深さに植え付けましょう。深すぎると花が咲きにくくなり、浅すぎると冬の寒さで根が傷む恐れがあります。

芍薬の育て方の難易度を下げるコツ

ガーデンパレット・イメージ

- 芍薬の地植え

- 芍薬の鉢植え

- 植えっぱなしでも大丈夫?

- 花が咲かない原因

- 育たない原因は何ですか?

- 種から育てる難易度

- 庭での栽培管理

芍薬栽培を成功させるためには、環境に応じた適切な管理方法を選択することが重要です。ここでは、地植えと鉢植えそれぞれの具体的な育て方、よくあるトラブルの原因と対策について詳しく解説していきます。

芍薬 の地植え

地植えでの芍薬栽培は、鉢植えと比較して管理の手間が少なく、初心者にもおすすめの方法です。地植えの最大のメリットは、根が自由に張れることで株が大きく育ち、花付きも良くなる点にあります。

地植えする際は、まず植え付け場所の選定が重要となります。日当たりが良く、風通しの良い場所を選びましょう。ただし、午後の強い西日が当たる場所は避けた方が無難です。理想的なのは、午前中にたっぷり日光が当たり、午後は軽い木陰になるような環境です。

土壌づくりでは、水はけを良くすることが何よりも大切です。芍薬は湿った土壌を嫌い、水はけが悪いと根腐れを起こしやすくなります。粘土質の土壌の場合は、腐葉土や堆肥を3〜4割程度混ぜ込み、さらにパーライトや川砂を加えて改良しましょう。

植え穴は、直径40cm、深さ50cm程度の大きさで掘ります。これは芍薬が深く根を張る植物であるためです。掘り上げた土に堆肥や腐葉土を混ぜ、1〜2週間ほど寝かせてから植え付けを行うとよいでしょう。

重粘土質の土壌で深い植え穴を掘ると、穴が鉢のような止水層を作り、かえって水はけが悪くなることがあります。その場合は、植え穴周辺の土壌も含めて広い範囲で改良するか、底部に排水層を設けすぎないように注意しましょう。

植え付け後の水やりは、基本的に降雨のみで十分です。ただし、真夏に1週間以上雨が降らない場合は、朝か夕方の涼しい時間帯にたっぷりと水を与えます。

地植えの芍薬は、一度根付けば5〜10年、場合によっては20年以上植えっぱなしで育てられます。株が大きくなるにつれて花数も増え、見応えのある姿を楽しめるようになるでしょう。

芍薬の鉢植え

先程のポストに続いて

こちらは、鉢植えの「シャクヤク」です。14日には開きかけでしたが(1枚目)

翌日にはきれいに開きました。昨夜から今日の午前中にかけての雨で

早くも痛んでしまいました。#シャクヤク #芍薬 pic.twitter.com/fhiSXUHrg4— この手に伝えたい (@takamikura304m) May 17, 2025

鉢植えでの芍薬栽培は、ベランダや狭いスペースでも育てられる点が魅力です。季節に応じて鉢を移動できるため、環境を調整しやすいというメリットもあります。

鉢植えで育てる場合、鉢の大きさが成功の鍵を握ります。最低でも8号以上、できれば10〜12号の深鉢を使用しましょう。芍薬は根が縦方向に深く伸びる植物なので、高さ30cm程度の深い鉢が理想的です。浅い鉢では十分に育ちません。

用土の配合は、水はけと保水性のバランスが重要です。赤玉土中粒4、鹿沼土4、腐葉土2の割合で混ぜた土を使うとよいでしょう。市販の培養土を使う場合は、鹿沼土を追加して水はけを改善します。

鉢植えでは水やりの管理が特に重要になります。土の表面が乾いたら、鉢底から水が流れ出るまでたっぷりと与えましょう。受け皿に溜まった水は必ず捨て、過湿を避けます。春から秋の成長期は水切れに注意が必要で、真夏は用土の乾き具合を見ながら朝夕の水やりを検討します。

冬の管理では、鉢土は地植えよりも凍結しやすいため、厳しい寒風が直接当たらない場所に移動させます。ただし、芍薬は寒さに当たることで休眠から覚めるため、完全に室内に入れる必要はありません。

鉢植えの芍薬は、2〜3年ごとに植え替えが必要です。根詰まりを起こすと花付きが悪くなるため、定期的な植え替えを忘れないようにしましょう。なお、長期的には地植えよりも鉢植えの方が管理難易度は高くなる傾向があります。

鉢植えでは肥料切れを起こしやすいため、定期的な施肥が必要です。植え付け時の元肥に加え、春の芽出し肥、花後のお礼肥、秋の追肥を適切なタイミングで行いましょう。

植えっぱなしでも大丈夫?

ガーデンパレット・イメージ

芍薬は植えっぱなしでも育つ植物ですが、いくつかの条件を満たす必要があります。地植えの場合、適切な場所に植え付けていれば、5〜10年、条件が良ければ20年以上植えっぱなしで問題ありません。

むしろ、芍薬は頻繁な植え替えを嫌う植物です。根が太く深く伸びるため、掘り起こす際に根を傷めやすく、植え替え後の回復に時間がかかります。このため、一度植え付けたら、できるだけ動かさない方がよいでしょう。

ただし、植えっぱなしにする場合でも、定期的なメンテナンスは必要です。年に3回の施肥を適量行いましょう。2〜3月の芽出し肥、6月の花後のお礼肥、9〜10月の秋肥を施すことで、株の健康を保てます。

また、株元のマルチングも重要な作業です。春から夏にかけて、藁やウッドチップを株元に敷いておくと、土の乾燥を防ぎ、地温の上昇を抑えられます。これにより、夏の暑さから根を守ることができるのです。ただし、マルチング材を芽の直上に厚く被せすぎると、実質的な深植えになってしまうため注意が必要です。

何年も植えっぱなしにしていると、株が大きくなりすぎて花付きが悪くなることがあります。株の中心部分が混み合い、風通しが悪くなると、病気にもかかりやすくなるでしょう。また、株の中心が空洞化してくることもあります。

花付きが明らかに悪くなってきたと感じたり、株の中心が弱ってきたと感じたら、株分けを兼ねた植え替えを検討する時期です。秋に株を掘り上げて分割し、新しい土に植え直すことで、株を若返らせることができます。

花が咲かない原因

切り花の芍薬がやっと花が開いてきた

蕾のまま咲かない時があって

霧吹きで水をかけると良いというのを聞いてからは必ず開いてくれるようになった

母親が好きだった花なので仏花として pic.twitter.com/R7TcqEs7DF— 夕焼け (@sunsetsky1964) May 4, 2020

芍薬を育てていて花が咲かないという悩みは、多くの栽培者が経験する問題です。花が咲かない原因は複数考えられるため、一つずつ確認していく必要があります。

最も多い原因は、植え付けの深さが適切でないことです。芽が深く埋まりすぎていると、花芽が地表に出られず開花しません。前述の通り、暖地では芽の先端が地面から1〜3cm、寒冷地では3〜5cmの深さになっているか確認しましょう。深すぎる場合は、秋に植え直す必要があります。

日照不足も花が咲かない大きな原因となります。芍薬は日光を好む植物で、1日6時間以上、できれば6〜8時間の直射日光がないと花芽を作れません。植え付け場所の日当たりが悪い場合は、より日当たりの良い場所への移植を検討しましょう。

肥料不足や肥料バランスの悪さも、開花を妨げる要因です。芍薬は適正な施肥によって花付きが安定する植物で、特にリン酸が不足すると花が咲きにくくなります。ただし実際には、家庭菜園では窒素過多になるケースの方が多く、窒素肥料の与えすぎは、茎葉ばかりが茂ってつぼみが開かない「ボール化」を引き起こすことがあります。バランスの取れた肥料を適量施すことが重要です。

若い株の場合、まだ開花する力がないことも考えられます。前述の通り、1年生苗や2年生苗では花が咲くまでに2〜3年かかるため、焦らず株を育てることが大切です。

病害虫の被害も花が咲かない原因となります。特に灰色かび病(ボトリチス)が蕾に発生すると、蕾のまま開花せずに終わってしまいます。風通しを良くし、株間を適切に保ち、枯れた花や葉を速やかに取り除くといった文化的防除を基本とし、必要に応じて殺菌剤を使用して予防しましょう。

| 原因 | 症状 | 対策 |

|---|---|---|

| 植え付けが深すぎる | 芽が出ない、茎は伸びるが花が咲かない | 秋に適切な深さに植え直す(暖地1〜3cm、寒冷地3〜5cm) |

| 日照不足 | 茎が徒長する、葉色が薄い | 日当たりの良い場所に移植(6時間以上の直射日光) |

| 肥料不足または過多 | 生育が悪い、葉が黄色くなる、つぼみが開かない | 適正量の施肥を行う(窒素過多に特に注意) |

| 株が若い | 健全に育つが花が咲かない | 2〜3年待つ |

| 病害虫(灰色かび病など) | 蕾が変色する、葉に異常がある | 風通し改善、残渣除去、必要に応じて薬剤使用 |

育たない原因は何ですか?

ガーデンパレット・イメージ

芍薬が育たない、つまり株全体の生育が悪い場合は、栽培環境や管理方法に問題がある可能性が高いです。花が咲かないだけでなく、株自体の成長が停滞している場合について解説します。

水はけの悪さは、芍薬が育たない最も深刻な原因の一つです。芍薬の根は太く、酸素を多く必要とします。水はけが悪い土壌では根が呼吸できず、根腐れを起こして枯れてしまうことがあります。

粘土質の土壌や、水が溜まりやすい場所では、必ず土壌改良を行いましょう。腐葉土やパーライト、川砂などを混ぜ込んで、水はけを改善することが不可欠です。すでに植え付けてしまった場合は、秋に掘り上げて土壌を改良してから植え直します。

過湿も問題ですが、反対に極度の乾燥も生育を妨げます。特に鉢植えの場合、水やりを怠ると株が弱ってしまいます。春から秋の成長期は、土が乾いたらたっぷりと水を与えることを忘れないようにしましょう。ただし、受け皿の水は必ず捨て、過湿を避けます。

同所再植え(リプラント)問題も芍薬が育たない原因となります。以前に芍薬を植えていた場所や、同じボタン科の植物を育てていた場所では、土壌中の特定の養分が不足したり、病原菌が蓄積したりしています。このような場所に植える場合は、土を入れ替えるか、別の場所を選ぶ必要があります。

病害虫の被害が深刻な場合も、株が育たない原因です。特にネキリムシ、ヨトウムシ、コガネムシ類の幼虫、ナメクジなどは、茎の地際部分や根、葉を食害します。被害が進むと株全体が弱ってしまうため、早期発見と駆除が重要です。

芍薬が育たない原因を特定するには、まず根の状態を確認することが大切です。秋に株を掘り上げて、根が黒ずんでいないか、害虫がいないかをチェックしましょう。根に異常があれば、適切な対処を行った上で新しい土に植え直します。

種から育てる難易度

芍薬植え

今年の五月に採っておいた芍薬の種を

植えます

まず範囲を紐で囲います

小さな苗が出てきたときに忘れて

踏まないように

つるはしを土に刺して穴をあけ

種を入れて土をかぶせる

二時間かかった

450個植えました

半分咲いてくれれば儲けもの

芍薬の種は堅いので咲くのは二年後#芍薬植え pic.twitter.com/EUyiU2Zuut— nanyou.fushiki (@NanyouF) August 18, 2025

芍薬を種から育てることは可能ですが、難易度は非常に高く、開花までに長い期間を要します。一般的には苗から育てる方が効率的ですが、種から育てる楽しみもあるため、その方法を解説しましょう。

芍薬の種は市販されていないことがほとんどです。そのため、すでに育てている芍薬の花から種を採取する必要があります。花を咲かせた後、種を作らせるために花がらを摘まずに残しておきます。

8〜9月頃になると実ができるので、実が熟したら採取しましょう。採取した実から種を取り出し、乾燥させずに保管します。芍薬の種は乾燥すると発芽率が大幅に下がるため、注意が必要です。

秋になったら、種を水の中で洗います。このとき、水に浮いた種は充実していない可能性が高いため、底に沈んだ充実した種を選んで播種します。ただし、このフロートテストは絶対的な指標ではなく、あくまで目安として活用しましょう。

種まき用の用土に浅く播き、日陰で管理します。ここで重要なのは、芍薬の種子は二重休眠の性質を持つということです。つまり、温暖期と寒冷期の二段階のストラティフィケーション(低温処理)が必要で、発芽は播種の翌年から2年目が一般的とされています。すぐに翌春発芽すると期待せず、気長に待つことが大切です。

発芽した最初の年は葉が1〜2枚しか出ません。その後、毎年少しずつ葉の数が増え、株が充実していきます。

種から育てた芍薬が開花するまでには、通常6〜8年程度の期間がかかります。これは、株が花を咲かせるだけの大きさに育つまでに時間を要するためです。辛抱強く育てる必要があるでしょう。

種から育てる最大のメリットは、親株とは異なる花が咲く可能性があることです。芍薬は交雑しやすい植物なので、種から育てると思いがけない花色や花形の株が得られることがあります。品種改良に興味がある方には、挑戦する価値のある栽培方法といえるでしょう。

庭での栽培管理

ガーデンパレット・イメージ

庭での芍薬栽培では、年間を通じた適切な管理が美しい花を咲かせる鍵となります。季節ごとの作業内容を把握しておくことで、計画的な栽培が可能になるでしょう。

春の管理(3月から5月)

春は芍薬の成長が最も活発な時期です。3月頃、地面から新芽が顔を出し始めたら、芽出し肥として緩効性肥料や油かすを株元に適量施します。この時期の肥料は、葉の成長と花芽の充実に重要な役割を果たしますが、与えすぎには注意しましょう。

4月から5月にかけて、蕾が膨らんできたら摘蕾を行いましょう。1本の茎に複数の蕾がつきますが、脇の蕾を摘み取り、頂点の蕾だけを残すことで大きな花を咲かせられます。

また、大輪品種では茎が細く、風雨で倒れやすいため、リング支柱やあんどん支柱を使って株を支えておくと安心です。

この時期は病害虫が発生しやすい季節でもあります。特に灰色かび病(ボトリチス)の予防として、まず株間を適切に保ち、風通しを良くすることが基本です。枯れた葉や花は速やかに取り除き、頭上からの水やりは避けましょう。うどんこ病も発生することがありますが、露地栽培ではボトリチスの方が圧倒的に多く見られます。必要に応じて殺菌剤を散布します。

蕾の周りにアリが集まることがありますが、これは蕾から出る蜜に引き寄せられているためです。アリ自体は芍薬に大きな害を与えることは少ないため、過度に心配する必要はありません。切り花として室内に持ち込む際は、軽く払い落とす程度で対処できます。なお、アブラムシが大量発生すると、その排泄物にすす病が発生することもあるため、アブラムシは早めに駆除しましょう。

夏の管理(6月から8月)

花が終わったら、速やかに花がらを摘み取ります。種をつけさせると株が消耗するため、花首から切り取りましょう。ただし、葉は光合成に必要なので残しておきます。切り花として利用する場合は、地面から3〜4枚の葉を残して切ると、翌年の花芽形成が落ちにくくなります。

6月にはお礼肥を施します。花を咲かせた株は体力を使っているため、速効性のある液体肥料や緩効性肥料で栄養を補給しましょう。

真夏は高温多湿で株が弱りやすい時期です。株元にマルチングを施し、地温の上昇と乾燥を防ぎます。また、1週間以上雨が降らない場合は、朝か夕方にたっぷりと水を与えます。

秋の管理(9月から11月)

9月から10月は、芍薬の植え付けや植え替え、株分けに最適な時期です。株が大きくなりすぎた場合や、花付きが悪くなった場合、株の中心が空洞化してきた場合は、この時期に株分けを行いましょう。

この時期には秋肥として、翌年の花芽形成を助ける肥料を施します。緩効性化成肥料や油かす、骨粉などリン酸を含む肥料を株元に適量与え、冬に向けて株を充実させましょう。ただし、バランスの取れた肥料を基本とします。

10月下旬から11月にかけて、葉が黄色く枯れてきたら地際で茎を刈り取ります。枯れた茎葉を放置すると、病原菌や害虫の越冬場所になるため、きれいに取り除いて処分します。

冬の管理(12月から2月)

冬は芍薬の休眠期です。地上部は完全に枯れてなくなりますが、地中の根は生きており、春に向けて準備をしています。

霜が降りる地域では、株元にワラやバーク堆肥を敷いてマルチングを行います。これにより、霜柱による根の持ち上がりを防ぎ、地温の急激な変化から根を守れます。ただし、芽の直上に厚く被せすぎて実質的な深植えにならないよう注意しましょう。

12月から2月にかけて、寒肥として有機質肥料を施すこともできます。油かすや骨粉を株の周囲に浅く埋め込んでおくと、春からの成長に効果的です。鶏糞を使用する場合は、塩類濃度とアンモニアに注意が必要なため、株元から少し離して少量を施すようにしましょう。

庭での芍薬栽培では、それぞれの季節に応じた適切な管理を行うことで、毎年美しい花を楽しめます。特に施肥のタイミングと適量、病害虫対策、そして花後の管理が重要なポイントとなるでしょう。

総括:芍薬の育て方と難易度を解説!地植えと鉢植えで花を咲かせる方法とは

- 芍薬の栽培難易度は中級レベルで基本を押さえれば初心者でも育てられる

- 日当たり6時間以上と水はけの良い環境が栽培成功の鍵となる

- 植え付けの適期は9月下旬から10月で霜が降りる前に完了させる

- 芽の深さは暖地で1〜3cm、寒冷地で3〜5cmが適切で深すぎると花が咲かない

- 1年生苗や2年生苗では開花までに2〜3年かかる

- 3年生以上の開花株なら翌年から花を楽しめる

- 地植えは根が自由に張れるため株が大きく育ち花付きも良くなる

- 鉢植えは8号以上の深鉢を使用し高さ30cm程度の深さが理想

- 施肥は適量を心がけ窒素過多はつぼみ不稔の原因になる

- 花が咲かない主な原因は植え付けの深さ、日照不足、肥料の過不足である

- 水はけの悪い土壌では根腐れを起こすため土壌改良が必須

- 灰色かび病予防には風通し改善と残渣除去などの文化的防除が基本

- 地植えなら5〜10年、条件が良ければ20年以上植えっぱなしで育てられる

- 種から育てる場合は二重休眠のため発芽に1〜2年、開花まで6〜8年程度かかる

- 季節ごとの適切な管理を行うことで毎年美しい花を楽しめる