松は盆栽や庭木として人気がありますが、種から育てるのは時間がかかり、接ぎ木には専門的な技術が必要です。そこで挑戦してみたいのが挿し木ですが、「松の木を挿し木するにはどうしたらいいですか?」と具体的な方法が分からず悩む方も多いのではないでしょうか。確かに松の挿し木は難しいとされますが、正しい手順とコツを押さえれば、成功の可能性は十分にあります。

この記事では、初心者の方にも分かりやすく、基本的な松の挿し木の方法を準備から解説します。「挿し木をするときはどこを切ればいいですか?」という枝選びや切り方の疑問から、挿し穂を水に浸ける時間はどの程度が良いのか、といった細かいけれど重要なポイントまで丁寧にお伝えします。さらに、松の挿し木に最適な時期はいつなのか、そして多くの方が気になる「挿し木をしてから何日で根が出る?」という期間の目安についても触れていきます。

これから松の挿し木に挑戦しようと考えている方は、ぜひ本記事を最後まで読んで、大切なポイントを学び、実践に役立ててください。

- 松の挿し木に適した時期と具体的な手順

- 成功率を高めるために必要な準備物と選び方

- 発根を促すための重要なコツとテクニック

- 挿し木後の枯らさないための管理方法と注意点

関連記事:

- アジサイの植え替え時期は?地植えの方法と注意点を徹底解説

- サツキを剪定しないとどうなる?剪定時期と放置の影響

- つげの木を半分に剪定したい方必見!安全な強剪定方法

- 桜の挿し木の育て方と成功率を高めるための基本テクニックを紹介

松の挿し木をする方法と基本的な手順

残りヒョロヒョロ挿し木の松も

30代の自作の鉢に植え替えました

4枚目昔の思い出の松、このあと全部枯らしました

現代ミニ盆栽2度目です#ミニ盆栽 #自作鉢 #minibonsai pic.twitter.com/zuvhzcG6un— kon akira (@kinsyo826) March 25, 2025

- 松の木を挿し木するための準備物

- 松の挿し木で根が出るまでの期間は?

- 挿し木をするときはどこを切ればいいのか

- 松の挿し木を水に浸ける時間の目安

松の木を挿し木するための準備物

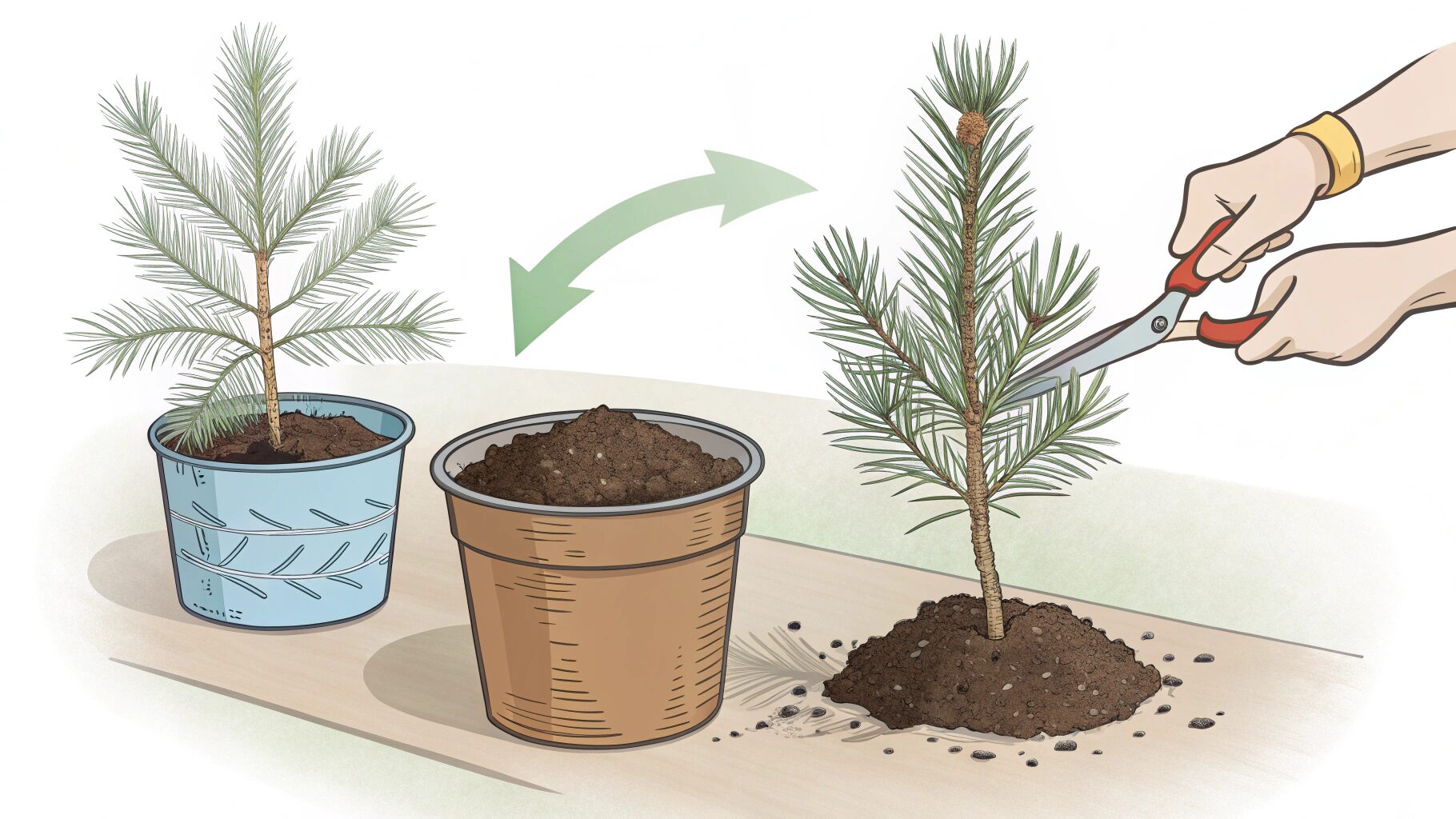

松の挿し木を行うには、適切な準備物を揃えることが成功の鍵です。まず必要なのは、鋭利な剪定ばさみとカッターです。挿し穂をきれいに切るためには切れ味のよい道具が欠かせません。特に松の挿し木では、水の中で切る「水切り」が効果的なので、カッターナイフなどの鋭利な刃物があると便利です。

次に用意したいのが発根促進剤です。「ルートン」や「オキシベロン」などの市販品を使うことで、発根率を高めることができます。松は一般的に発根しにくい樹種とされていますので、特に発根促進剤の使用がおすすめです。粉末タイプなら切り口に直接つけるだけで簡単に使えます。

挿し床には赤玉土の極小粒(細粒)を用意しましょう。粒が小さいほうが保水性がよく、挿し穂と接する面積が多くなるため乾きにくいというメリットがあります。また、挿し穂を挿す際に使う割りばしなども準備しておくとスムーズに作業が進みます。

密閉挿しを行う場合は、ビニール袋とビニールタイも必要です。これらを使って湿度を保つことで、根が出るまでの間、挿し穂が枯れるリスクを減らせます。特に松のような難発根性の植物では、この湿度管理が非常に重要になってきます。

最後に、適切なサイズの鉢も忘れずに準備しましょう。挿し穂の長さに合わせて、その半分から2/3が土に埋まるくらいの深さのある鉢を選ぶのがポイントです。密閉挿しを行う場合は、ビニール袋をかぶせやすいように縦長の鉢を選ぶと作業がしやすくなります。

これらの準備物を揃えることで、難しいとされる松の挿し木の成功率を高めることができます。特に発根促進剤と適切な挿し床の用土は、松の挿し木において重要な役割を果たします。

松の挿し木で根が出るまでの期間は?

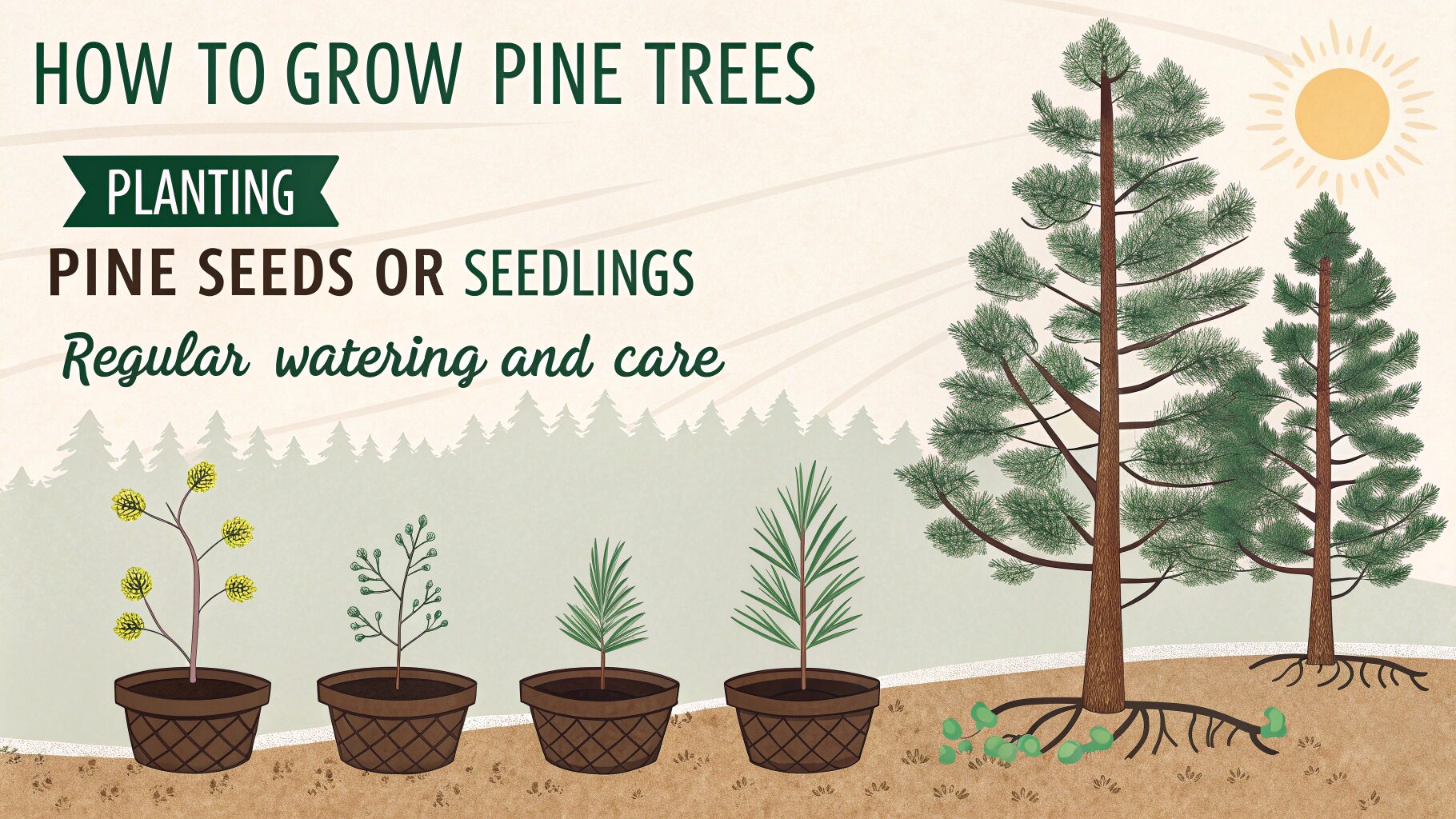

松の挿し木で根が出るまでの期間は、一般的に3〜6ヶ月と比較的長いです。これは松が難発根性の樹種であることが主な理由です。ただし、樹種や管理方法、季節によって発根までの期間は大きく変わります。

黒松や赤松など一般的な松では、適切な環境で育てた場合、早ければ2〜3ヶ月で根が出始めることもあります。一方、五葉松などはさらに発根率が低く、発根までに半年以上かかることも珍しくありません。実際に石化檜(セッカヒノキ)の例では、10月末に挿した挿し穂から約半年後に根が確認されたという記録もあります。

発根のスピードに影響する要素として、季節も重要です。春から初夏(4〜6月)に挿し木をした場合は比較的発根しやすく、期間も短くなる傾向があります。これは植物の生長期に合わせているためで、新芽が出る前の休眠期に挿し穂を採取することが理想的です。

発根促進剤を使用することで、発根までの期間を短縮できる可能性があります。インドール酪酸(IBA)などのホルモン剤を切り口に塗布することで、一般的には発根が1〜2ヶ月早まることもあります。ただし、松の場合は効果に個体差があるため、必ずしも全ての挿し穂で効果が出るわけではありません。

また、発根したかどうかの確認方法としては、挿し穂を軽く引っ張ってみて抵抗を感じるかどうかが目安になります。しかし、松の場合は発根するまでの期間が長いため、途中で確認のために引き抜いてしまうと折角の発根の芽を摘んでしまう恐れがあります。そのため、最低でも3ヶ月、できれば半年程度は根気よく管理を続けることが大切です。

松の挿し木は発根までに時間がかかるため、途中で水切れを起こさないように注意しながら、長期的な視点で管理していくことが成功の秘訣です。

挿し木をするときはどこを切ればいいのか

挿し木の杜松ズを植え替えました。やっぱり挿し木は出来て5mmくらいの枝かなぁ……太枝は取り木の方が確実そう pic.twitter.com/YfBoN02VFa

— 鶴岡小品盆栽会 (@TsuruokaBonsai) March 8, 2025

松の挿し木をする際、適切な枝を選び正しく切ることが成功の鍵となります。まず最適なのは、松の種類によって異なりますが、基本的には若く健康な枝を選びましょう。枝の硬さは鉛筆程度の太さで、葉が小さく、節の間隔が詰まった部分が理想的です。

具体的には、松の挿し木には主に二つの方法があります。一つは「古枝挿し」とも呼ばれる前年に伸びた枝を使う方法で、もう一つは「緑枝挿し」と呼ばれる新しく伸びた枝を使う方法です。五葉松などの難発根性の松では、芽切り(ミドリ摘み)で得られた新芽を挿し穂として使うことも効果的です。

切る部位としては、黒松や赤松などの一般的な松であれば、伸び始めた新芽(ミドリ)を根元から切ることが多いです。この場合、長さは4〜10cm程度が適しています。また、挿し穂の下部の葉は、ハサミで切り取っておきましょう。手で取ると樹皮が剥がれる恐れがあります。

切り口の処理も重要です。挿し穂の根元はよく切れるカッターナイフで斜めに切ると、切り口の面積が広がり水の吸収がよくなります。特に松は松脂(まつやに)が出やすく、これが発根の妨げになるという説もあるため、水中で切る「水切り」を行うことで松脂の影響を軽減できる場合があります。

一般的な松である黒松や赤松と比べ、五葉松は発根率が低く挿し木が難しいとされています。そのため五葉松の場合は、より慎重な枝選びが必要です。可能であれば複数の挿し穂を準備し、発根の確率を高めることをおすすめします。

松の挿し木は難易度が高いとされていますが、適切な部位を選んで正しく切ることで、成功率を上げることができます。切る際は清潔な道具を使い、繊細に作業を行うことが大切です。

松の挿し木を水に浸ける時間の目安

松の挿し木における水揚げ(水に浸ける時間)は、30分から2時間程度が最適です。この工程は挿し穂の乾燥を防ぎ、十分な水分を吸収させる重要なステップです。松は発根率が低いため、水揚げを適切に行うことが成功への第一歩となります。

水揚げには大きめの容器を使い、挿し穂全体、特に葉が水に浸かるようにします。こうすることで葉と枝が水分を十分に含み、発根までの期間に萎れて枯れるリスクを減らせます。特に五葉松や黒松などは難発根性のため、この工程が特に重要です。

松の挿し木で障害となるのが松脂(まつやに)です。切り口から出る松脂が発根を妨げる可能性があります。アカマツやクロマツの挿し木実験では、水揚げ後に水面に油状の膜(松脂)が浮いているのが確認されています。この松脂を軽減する方法として、一部の園芸家は挿し穂を一晩水に浸けておくこともありますが、長時間の浸水は挿し穂を弱らせる可能性もあるため注意が必要です。

実際の手順としては、まず挿し穂を準備し、清潔な容器に入れた水に浸けます。水揚げの後、切り口を水中でカッターナイフを使って斜めに切り直します。この「水切り」によって道管に空気が入るのを防ぎ、水の吸収を促進できます。

松の品種によって最適な水揚げ時間は若干異なりますが、黒松や赤松、五葉松のいずれも基本的には短時間(30分〜2時間)の水揚げで十分効果が得られます。水揚げ時間を極端に長くしても発根率が向上するわけではなく、むしろ適切な時間を守ることが大切です。

松の挿し木の方法とおすすめの時期

今日のガーデニング

黒松の盆栽の枝の混み合った部分を少し剪定したので、ダメ元で挿し木に挑戦松の挿し木は難易度が非常に高いと聞くので、1本でも成功すれば儲け物です!#ガーデニング #盆栽 #黒松 https://t.co/dCxhAaR88d pic.twitter.com/z5v3j5lM0s

— 黒大根くん2.0家庭菜園 (@iex650) July 2, 2024

- 松の挿し木に最適な季節

- 松の種類別の挿し木成功率の違い

- 挿し木の発根率を高めるコツ

- 挿し木後の管理と育て方のポイント

松の挿し木に最適な季節

松の挿し木に最適な季節は、春から初夏にかけての時期です。具体的には4月から6月ごろが挿し木に適しています。この時期は植物の生長が活発になり始め、気温も安定してくるため、発根率が高くなると言われています。

春先の3月から4月は「春挿し」と呼ばれ、植え替え時の剪定で出た枝を有効活用できるメリットがあります。この時期は休眠中の芽が出る前の枝を使うことで発根しやすくなります。芽吹く前の枝には養分が蓄えられており、これが発根のエネルギー源となるのです。

また、6月頃の「梅雨挿し」も効果的です。湿度が高いこの時期は挿し木が乾燥することが少なく、発根の失敗を減らせるメリットがあります。梅雨時期は湿度管理が自然にできるため、初心者でも比較的取り組みやすい時期と言えるでしょう。

一方で、秋の涼しい時期(9月〜10月)も挿し木に適しています。この時期は発根後の管理がしやすいというメリットがあります。ただし、冬を迎える前に十分な根を張らせる必要があるため、発根促進剤の使用や温度管理に注意が必要です。

夏の暑い時期(7月〜8月)や、冬の寒い時期(12月〜2月)は基本的に避けたほうが良いでしょう。特に松は発根が遅いため、寒さが厳しくなる前に発根させることが大切です。どうしても夏場に挿し木をする場合は、直射日光を避け、水切れしないように管理する必要があります。

松の挿し木の適期は、その種類によっても若干異なります。例えばアカマツの挿し木の場合、マツノザイセンチュウに対する抵抗性のある優良個体を増やす目的では、1月から2月の成長休止期に挿し穂を採取することが推奨されています。

松の挿し木の成功には、最適な季節を選ぶことが大きなポイントになります。とはいえ、挿し木に絶対的な正解はなく、その地域の気候条件や松の種類によっても適期は変わってきます。まずは春から初夏の時期に試してみて、知識と経験を増やしていくことが上達への近道です。

松の種類別の挿し木成功率の違い

挿し木からの杜松 (作業日2023.07.30) pic.twitter.com/sOhWHqKUFH

— yamasibon (@yamasibonKIWA) August 21, 2023

松の挿し木の成功率は種類によって大きく異なります。一般的に松類は挿し木での増殖が難しいとされていますが、その中でも発根のしやすさには顕著な差があります。

まず黒松(クロマツ)は、松の中では比較的挿し木の成功率が高い種類です。丈夫で初心者でも育てやすく、発根率も他の松と比べると良好です。適切な環境と管理のもとでは、30%を超える発根率も期待できます。これは黒松の持つ強い生命力と環境適応能力の高さによるものです。

赤松(アカマツ)も挿し木が可能ですが、成功率は品種によってかなり差があります。通常の赤松では発根率が低いとされていますが、「八房赤松」などの特定の品種では比較的高い確率で活着することが報告されています。ただし、同じ八房系統でも「千寿姫」など発根率の低い品種もあるため、品種の選択が重要になります。

一方、五葉松(ゴヨウマツ)は挿し木が特に難しいとされています。発根率は低く、挿し木での増殖は容易ではありません。挿し木を何度も試みても成功率が低いため、五葉松を増やしたい場合は、接ぎ木や実生(種から育てる方法)が一般的です。そのため五葉松の挿し木は、成功すれば価値が高いと言えるでしょう。

真柏(シンパク)は松科ではありませんが、針葉樹としてよく松と一緒に育てられることがあります。真柏は挿し木の成功率が高く、比較的簡単に増やすことができます。このため、初めて針葉樹の挿し木に挑戦する方には、まず真柏から始めることがおすすめです。

各種類の挿し木成功率の違いを表にまとめると以下のようになります:

| 松の種類 | 挿し木の成功率 | 特徴 |

|---|---|---|

| 黒松(クロマツ) | 中~高 | 比較的発根しやすい、初心者向け |

| 赤松(アカマツ) | 低~中 | 品種によって差がある、八房赤松は比較的良好 |

| 五葉松(ゴヨウマツ) | 低 | 発根が難しい、成功すれば価値が高い |

| 真柏(シンパク) | 高 | 針葉樹の中では発根しやすい |

松の挿し木の成功率を高めるには、それぞれの種類に合った方法を選ぶことが大切です。発根率の低い五葉松などでは、発根促進剤の使用や密閉挿しなど、より慎重な管理が必要になります。また、一度の挿し木で多くの挿し穂を用意しておくことも、成功確率を上げるための実践的な方法です。

発根率の違いを踏まえた上で、自分の技術レベルや環境に合った松の種類を選ぶことが、挿し木成功への第一歩となるでしょう。

挿し木の発根率を高めるコツ

松の挿し木は難しいと言われていますが、いくつかの専門的なテクニックを活用することで成功率を高めることができます。まず根本的なポイントとして、松の種類に応じた対策が必要です。黒松は比較的発根しやすく、五葉松は難しいとされています。この特性を理解した上で適切な方法を選びましょう。

発根促進材の使用は極めて効果的です。特に松の挿し木には「オキシベロン」という成分が有効で、切り口に塗布することで発根のチャンスが大きく高まります。液体、粉末、ジェルなどの形態がありますが、使用前に挿し穂の底部に軽く切り込みを入れると、発根ホルモンが組織に浸透しやすくなります。

温度と湿度の管理も成功の鍵を握ります。松の挿し木は一般的に15~20℃の安定した温度環境で最も発根しやすくなります。夏の高温期や冬の低温期は避け、春先か初秋を選ぶのが理想的です。また、挿し床には底面加温マットを使うと発根を促進できます。暖かい土壌は根の発達を加速させる効果があるからです。

切り口の処理にも特別な工夫が必要です。松は松脂が出やすいため、この松脂が発根の障害になることがあります。切り口を水中で作る「水切り」に加え、12時間ほど水に浸けておくことで松脂を洗い流す効果が期待できます。その後、乾いた状態で発根促進材を塗ると効果的です。

挿し床の環境も重要で、特に松には特殊な方法が効果的です。普通の挿し木では発根しにくい種類には「密閉挿し」という方法が有効です。これは挿し穂を植えた鉢全体をビニール袋などで覆い、高湿度を保つ方法です。ただし、換気にも注意を払い、カビの発生を防ぐことが重要です。

また、意外なコツとして、挿し穂の向きにも注意が必要です。松の枝には極性があり、元々の成長方向を尊重して挿すと発根率が高まります。枝の先端と根元の区別がつかなくなった場合は、葉の向きや枝の色合いを参考にしましょう。

これらの技術を組み合わせることで、難しいとされる松の挿し木の成功率を飛躍的に高めることができます。ただし、一度の挿し木で全ての挿し穂が発根するわけではないので、複数の挿し穂を用意しておくことも重要な戦略です。

挿し木後の管理と育て方のポイント

いただいたお花に生けられていたお正月飾りの切り松を挿し木してみた。

松は挿し木での発根率は低いらしい。そして本当は春に行うのが適しているらしい。

どうかな、根、付くかね。

もし成功したら私もついに盆栽デビューするかも。 pic.twitter.com/hgq2qTw65D— イシデ電/でんや (@IshideDen) January 11, 2025

松の挿し木後の管理は成功の鍵を握ります。発根するまでの期間は最も繊細で注意が必要です。まず設置場所として、直射日光を避けた「明るい日陰」を選びましょう。特に午前中の柔らかい光が当たる場所が理想的です。強い光は挿し穂に負担をかけ、枯死の原因となります。

湿度管理は松の挿し木では特に重要です。松は乾燥に弱いため、発根するまでは高湿度環境を維持する必要があります。ビニール袋などで覆う「密閉挿し」により湿度を保ち、挿し木を乾かしてしまう失敗を防げます。ただし完全に密閉すると蒸れの原因となるため、1日1回程度換気することを忘れないでください。

水やりは繊細なバランスが求められます。土が常に湿った状態を保つよう心がけますが、過湿も根腐れの原因となります。特に松は根が弱いため、水はけの良い用土を使い、表面が乾いたらたっぷりと水を与える方法が効果的です。暑い季節は朝夕2回、それ以外の季節は1日1回の水やりを目安にしましょう。

挿し木から根が出るまでには通常3〜6ヶ月かかるため、この間の忍耐も大切です。途中で挿し木を引っ張って確認するのは厳禁です。むしろ、新芽の動きや葉の色で判断します。新芽が伸び始めたり、葉の色が鮮やかさを保っているなら、発根している可能性が高いです。

発根が確認できたら、徐々に通常環境に慣らしていきます。いきなり密閉環境から出すと、急激な湿度変化でショックを受けることがあります。1週間程度かけて少しずつビニール袋の開口部を広げ、最終的に完全に取り外すように順応させていきましょう。

肥料は発根が確認できるまで与えないことが基本です。松は肥料を好みますが、若木の段階では弱い肥料を控えめに与えることが重要です。発根から1ヶ月程度経過してから、薄めた液体肥料を月1回程度与え始めるとよいでしょう。

また、針葉樹である松は鉢上げ後も風通しの良い環境を好みます。風通しが悪いと病害虫の発生リスクが高まります。特に湿度の高い梅雨時期は注意が必要で、風通しを確保しながら湿度も保つという難しいバランスが求められます。

松の挿し木は根気と観察力が試されるプロセスですが、適切な管理を続ければ、自分だけの松を増やす喜びを味わうことができるでしょう。

総括:松の挿し木の方法を徹底解説|発根率を高める管理のコツと育て方

この記事をまとめると、

- 松の挿し木の最適な時期は春から初夏(4~6月)である

- 挿し穂は節間が詰まった部分を選び、長さ4~10cm程度にする

- 挿し穂の切り口は斜めに切ると水の吸収面積が広がる

- 水揚げは30分~2時間程度行い、葉全体が水に浸かるようにする

- 松脂が発根の妨げになるため、水中で切る「水切り」が効果的である

- 赤玉土の極小粒(細粒)を使うと水はけと保水性のバランスが良い

- 発根促進剤「ルートン」や「オキシベロン」の使用で発根率が向上する

- 直射日光を避けた明るい日陰で管理する

- 湿度80%以上を保つため「密閉挿し」がおすすめである

- 松の挿し木は発根まで3~6ヶ月と時間がかかる

- 発根率を高めるには底面加温マットの使用も効果的である

- 黒松は松の中では比較的発根しやすく、五葉松は難しい

- 挿し穂は多めに用意し、発根率の低さに備える

- 発根後は徐々に通常環境に慣らしていく

- 肥料は発根確認後、1ヶ月程度経ってから与え始める