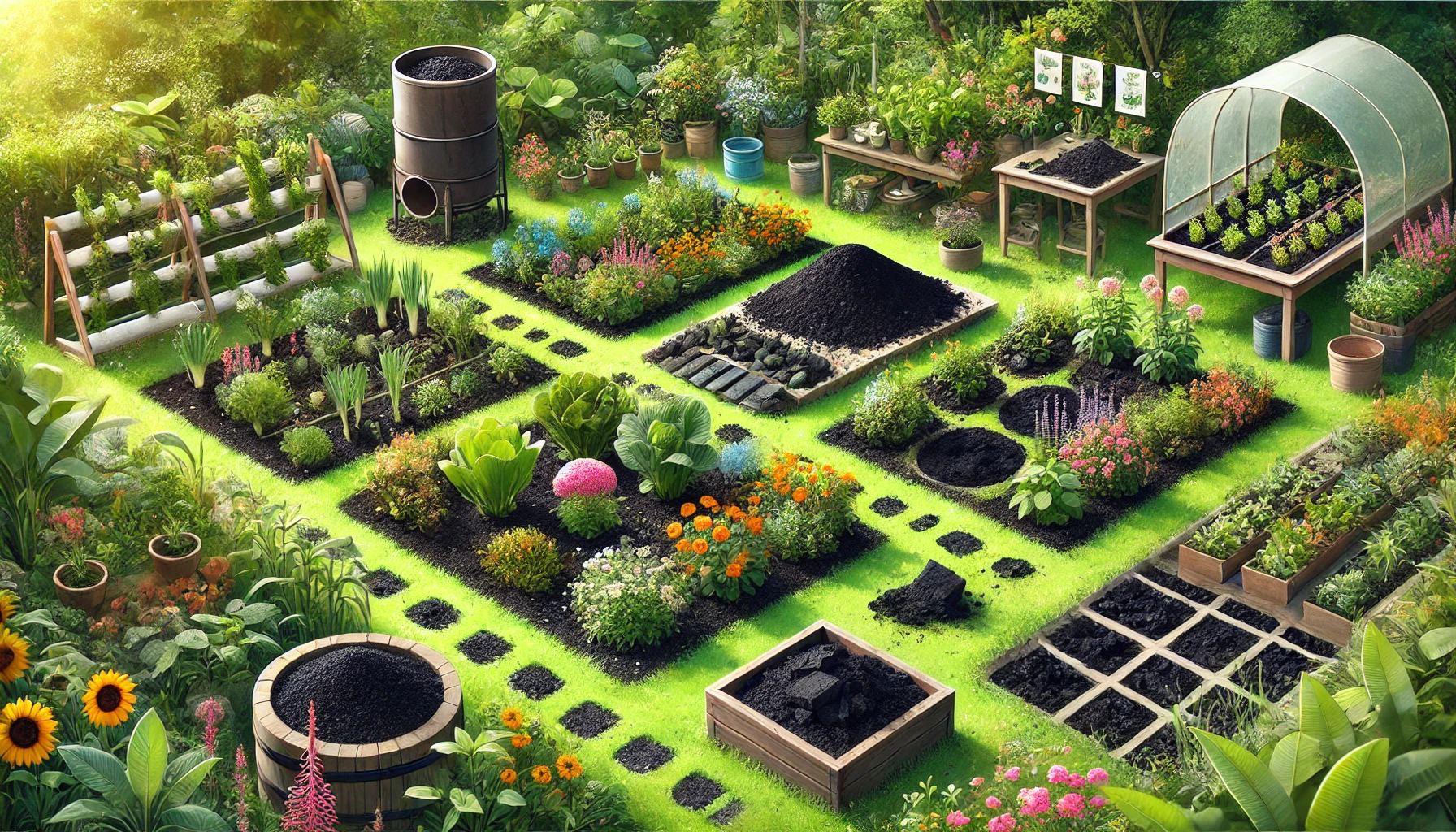

ガーデニングでの炭の利用法について、詳しく知りたいと思いませんか?実は、炭の活用方法は多岐にわたり、園芸に炭を使うと驚くほどの効果があるのです。例えば、木炭を土に混ぜてもいいのか、炭を庭にまくとどうなるのか、といった疑問をお持ちの方もいるかもしれません。また、使い終わった園芸用の炭を再利用できるのか、という点も気になるところですよね。 この記事では、そんな炭の様々な利用法と、ガーデニングにおける効果について、詳しく解説していきます。

- 炭がガーデニングにもたらす土壌改良効果

- 庭やプランター、ハイドロカルチャーでの炭の具体的な活用法

- くん炭の作り方と、その園芸への効果的な使い方

- 使用後の炭の適切な処理方法と再利用のアイデア

炭を使ったガーデニング利用法

ガーデニングを極めてる母も感心した炭植え。土じゃないので虫もつかないしオススメ。 pic.twitter.com/aPcBPI78iC

— misamisa (@misa717) October 26, 2016

- 炭が持つ驚きの土壌改良効果とは

- 炭をガーデニングに使うメリット

- 園芸に炭を使うとどんな効果がある?

- 炭の活用方法:土に混ぜ込む

- 炭の活用方法:土の上に置く

- ハイドロカルチャーでの炭利用法

炭が持つ驚きの土壌改良効果とは

炭が土壌改良に効果的である主な理由は、その「多孔質構造」にあります。多孔質とは、無数の微細な穴が開いている状態を指します。この穴が、土壌にとって非常に重要な役割を果たすのです。

炭の多孔質構造は、非常に広い表面積をもたらします。この広大な表面積が、微生物にとって格好の住処となるのです。また、有害物質を吸着する働きもあり、土壌を活性化させます。

他にも、炭には土壌にとって重要な効果があります。

- 保水性の調整: 炭の無数の穴が水分を保持し、土壌の乾燥を防ぎます。

- 通気性の向上: 土壌に隙間を作り、空気の通りを良くします。これにより、植物の根は呼吸がしやすくなります。

- 保温効果: 炭は太陽エネルギーを吸収し、地温を保つ効果があります。

- ミネラル補給: 炭が持つミネラル分が、植物の栄養となります。

- 酸性土壌の中和: 炭はアルカリ性の性質を持つため、酸性に傾いた土壌を中和する効果があります。

これらの効果から、炭は化学肥料に頼らない、環境に優しい土壌改良材として注目されています。近年では、環境問題への関心の高まりもあり、田畑の土壌改良に炭を活用する研究も進んでいます。

(注)炭の表面積は、原料や製造方法によって大きく異なります。

炭をガーデニングに使うメリット

炭をガーデニングに使うメリットは、大きく分けて以下の3つが挙げられます。

-

土壌改良効果

前述の通り、炭には土壌の保水性、通気性、保温性を高め、ミネラルを補給し、酸性土壌を中和する効果があります。これにより、植物が育ちやすい環境が整います。

-

防虫効果

炭には、ナメクジなどの害虫を寄せ付けにくくする効果があります。土の上に炭を置くだけでも、一定の効果が期待できます。

-

根腐れ防止効果

炭は有害物質を吸着する性質があるため、根腐れの原因となる物質を取り除き、植物の根を守ります。

これらのメリットに加えて、炭は自然素材であるため、環境に優しいガーデニングを実現できます。化学肥料の使用を減らし、持続可能な方法で植物を育てたい方にとって、炭は非常に有効な選択肢と言えるでしょう。

ただし、炭の種類や使用量によっては、土壌がアルカリ性に偏りすぎる可能性もあります。植物の種類や土壌の状態に合わせて、適切な種類と量の炭を使用することが重要です。

園芸に炭を使うとどんな効果がある?

竹炭をゲットしたので、今後の土栽培イチジクの鉢増しや植え替え時に底に入れます。あと、細かく砕いて野菜の土にも少量混ぜ込んでみようかな。

竹炭のメリット↓

・土壌改良効果

・水素イオン吸着効果

・灰ミネラル溶出効果

・酸性土壌中和効果

・連作障害抑制効果

・耐病性効果 pic.twitter.com/cPQxeIo0uq— まったり (@Wc9Pp) January 6, 2025

園芸に炭を使うと、様々な効果が期待できます。その理由は、炭が持つ多孔質という特性と、炭に含まれるミネラル成分にあります。

具体的には、以下のような効果が挙げられます。

- 土壌改良効果: 炭の多孔質構造は、土壌の通気性、保水性、排水性を改善します。

- 通気性が良くなることで、植物の根は呼吸しやすくなり、健全な成長を促します。

- 保水性が高まることで、水やりの頻度を減らすことができ、乾燥によるダメージから植物を守ります。

- 排水性が改善されることで、根腐れのリスクを低減できます。

- 微生物の活性化: 炭の無数の穴は、微生物にとって格好の住処となります。 微生物が活性化することで、有機物の分解が促進され、植物が栄養を吸収しやすくなります。 また、土壌病害の原因となる菌の増殖を抑制する効果も期待できます。

- ミネラル補給: 炭には、植物の成長に必要なカルシウム、マグネシウム、カリウムなどのミネラル成分がバランス良く含まれています。 これらのミネラルは、植物の生育を促進し、花や実の付きを良くする効果があります。

- pH調整: 炭は一般的にアルカリ性であるため、酸性土壌を中和する効果があります。 多くの植物は弱酸性から中性の土壌を好むため、炭を使用することで、より生育に適した環境を作ることができます。

- 有害物質の吸着: 炭は、土壌中の有害物質や余分な肥料成分を吸着する効果があります。 これにより、植物への悪影響を軽減し、健全な生育をサポートします。

- 防虫効果: 炭を土の表面に置くことで、ナメクジなどの害虫を寄せ付けにくくする効果があります。 これは、炭の多孔質構造が、害虫の嫌がる環境を作るためと考えられています。

このように、園芸に炭を使うことで、土壌環境が改善され、植物が健康に育つための様々な効果が期待できるのです。

炭の活用方法:土に混ぜ込む

炭をガーデニングに活用する最も一般的な方法は、土に混ぜ込むことです。 この方法は、土壌改良効果を最大限に引き出すことができ、様々な植物に適用できます。

具体的な手順

-

炭の準備: 園芸用の炭を用意します。 木炭、竹炭、くん炭などがありますが、どれを使用しても構いません。 ただし、バーベキュー用の炭など、燃焼促進剤が含まれているものは避けてください。

炭は、そのまま使用すると大きすぎるため、ハンマーなどで細かく砕く必要があります。

砕く際には、粉塵が舞い上がることがあるので、マスクやゴーグルを着用し、屋外で作業を行うようにしましょう。

細かく砕くのが大変な場合は、最初から園芸用に細かく砕かれているものがホームセンターなどで手軽に購入できます。

-

土との混合: 使用する土に対して、10%~30%程度の炭を混ぜ込みます。

混ぜ込む量は、土壌の状態や植物の種類によって調整してください。

例えば、粘土質の土壌の場合は、通気性を高めるために多めに、砂質の土壌の場合は、保水性を高めるために少なめに混ぜ込むと良いでしょう。

プランターや鉢植えの場合は、底に鉢底石の代わりに炭を敷き詰めるのも効果的です。 こうすることで、排水性が向上し、根腐れを予防できます。

-

植え付け: 炭を混ぜ込んだ土を使って、通常通り植物を植え付けます。 植え付け後には、たっぷりと水やりをしましょう。

注意点

- 炭はアルカリ性であるため、酸性の土壌を好む植物(ブルーベリー、ツツジなど)には使用を控えるか、少量に留めましょう。

- 炭を混ぜすぎると、土壌がアルカリ性に傾きすぎてしまい、植物の生育に悪影響を及ぼす可能性があります。

- 一度に大量の炭を混ぜ込むのではなく、様子を見ながら少しずつ加えていくのがおすすめです。

土に混ぜ込む以外にも、土の上に置いたり、ハイドロカルチャーに利用したりと、炭の活用方法は様々です。

炭の活用方法:土の上に置く

キャベツ君とブロコリ君を植える為に、土づくり☺️(今頃⁉️と言わないでw)

籾殻燻炭と米ぬかと苦土石灰と牛糞堆肥を入れた…

いっぺんに入れたらあかんのやっけか??🤔まぁいっかw#家庭菜園#土活 pic.twitter.com/n0g9CaPTXa

— エビノスケ🍀 (@shota3eb3) February 16, 2025

炭を土に混ぜ込む方法は効果的ですが、もっと手軽に炭の効果を得たい場合は、土の上に置くだけでも効果があります。この方法は、特に防虫対策や見た目のアクセントとして取り入れたい場合に適しています。

具体的な方法

-

炭の準備: 園芸用の炭を用意します。 混ぜ込みの場合と同様、燃焼促進剤が含まれているものは避けましょう。

炭の大きさは、ある程度大きめの塊の方が、効果が持続しやすく、見た目にも存在感があります。 もちろん、細かく砕いたものでも問題ありません。

-

配置: 用意した炭を、植物の株元を避けて、土の表面に配置します。

鉢植えの場合は、鉢の縁に沿って円を描くように置いたり、ランダムに散りばめたりと、デザイン性を楽しむこともできます。

庭の場合は、植物の周りに敷き詰めたり、通路に沿って配置したりすることで、景観を損なわずに炭の効果を得られます。

期待できる効果

- 防虫効果: 炭には、ナメクジやカタツムリなどの害虫を寄せ付けにくくする効果があります。 これは、炭の多孔質構造が、害虫の嫌がる環境を作るためと考えられています。 特に、ナメクジは炭の表面を嫌がるため、効果が期待できます。

- 消臭・調湿効果: 炭には、臭いや湿気を吸着する効果があります。 そのため、土の上に置くことで、カビ臭さや湿気を軽減し、植物の生育環境を改善することができます。

- 雑草抑制効果: 炭を土の表面に敷き詰めることで、光を遮断し、雑草の生育を抑制する効果があります。

- 装飾効果: 黒い炭は、植物の緑を引き立て、庭や鉢植えの見た目をスタイリッシュにする効果があります。 和風、洋風、どちらの雰囲気にも合わせやすいのも魅力です。

注意点

- 風で飛ばされないように、ある程度重さのある炭を選びましょう。

- 定期的に炭の状態を確認し、汚れが目立ってきたら交換しましょう。

このように、土の上に置くだけで、手軽に炭の効果を得ることができます。

ハイドロカルチャーでの炭利用法

ハイドロカルチャーとは、土を使わずに、水とハイドロボール(粘土を高温で焼いた人工の石)などの資材を使って植物を育てる方法です。 清潔で管理がしやすいことから、室内での観葉植物栽培によく用いられます。 炭は、このハイドロカルチャーにも活用できます。

ハイドロカルチャーで炭を使うメリット

- 根腐れ防止: 炭には、水を浄化し、雑菌の繁殖を抑える効果があるため、ハイドロカルチャーで起こりやすい根腐れを予防できます。

- 消臭効果: 炭の吸着効果により、水の腐敗による臭いを抑えることができます。

- ミネラル補給: 炭から溶け出すミネラル分が、植物の栄養となります。

- 見た目の美しさ: 黒い炭は、透明な容器との相性が良く、スタイリッシュな雰囲気を演出できます。

具体的な方法

-

炭の準備: ハイドロカルチャー用の炭を用意します。 ハイドロカルチャー用の炭は、通常の炭よりも細かく、水に浮きにくいものが適しています。 ホームセンターや園芸店で「ハイドロカルチャー用」「根腐れ防止用」として販売されている炭を選びましょう。

もし、通常の炭を使用する場合は、細かく砕き、水でよく洗ってから使用します。

-

容器の準備: 透明なガラス容器など、ハイドロカルチャー用の容器を用意します。 容器の底に、根腐れ防止剤(ゼオライトなど)を敷きます。

-

炭の配置: 根腐れ防止剤の上に、炭を入れます。 容器の1/3~1/2程度の高さまで炭を入れるのが目安です。

-

植物の植え付け: 土をきれいに洗い落とした植物の根を、炭の間に挟み込むようにして植え付けます。

-

水やり: 容器の底に水が少し溜まる程度に水やりをします。 水が完全に無くなってから、次の水やりをするようにしましょう。

注意点

- ハイドロカルチャー用の炭は、水に浮きにくいように加工されていますが、完全に浮かないわけではありません。 水やりの際は、炭が浮いてこないように、ゆっくりと静かに水を注ぎましょう。

- 定期的に炭の状態を確認し、汚れが目立ってきたら交換しましょう。

炭をハイドロカルチャーに利用することで、清潔でおしゃれな空間を演出しながら、植物を健康に育てることができます。

誰でもできる炭のガーデニング利用法

- 家庭で作れる?くん炭の驚く効果

- くん炭の適切な使い方

- 木炭を土に混ぜてもいいですか?

- 炭を庭にまくとどうなるか?

- バーベキュー後の炭処理方法

家庭で作れる?くん炭の驚く効果

くん炭は、もみ殻を炭化させたもので、家庭でも比較的簡単に作ることができます。 そして、このくん炭には、驚くべき効果が秘められています。

くん炭の効果

- 土壌改良効果:

- 通気性・排水性の改善: くん炭の多孔質構造が、土壌に隙間を作り、空気と水の通りを良くします。これにより、植物の根は呼吸しやすくなり、根腐れも起こりにくくなります。

- 保水性・保肥性の向上: くん炭は、水分や肥料成分を吸着し、保持する性質があります。これにより、乾燥に強くなり、肥料の効果が持続します。

- pH調整: くん炭はアルカリ性であるため、酸性土壌を中和する効果があります。多くの植物は弱酸性から中性の土壌を好むため、くん炭を使用することで生育環境を改善できます。

- 微生物の活性化: くん炭の無数の穴は、微生物にとって格好の住処となります。微生物が活性化することで、有機物の分解が促進され、植物が栄養を吸収しやすくなります。 また、土壌病害の原因となる菌の増殖を抑制する効果も期待できます。

- 連作障害の軽減: 同じ場所で同じ作物を繰り返し栽培すると、土壌中の特定の栄養素が不足したり、病害虫が発生しやすくなったりする「連作障害」が起こることがあります。 くん炭は、土壌のバランスを整え、微生物の多様性を高めることで、連作障害を軽減する効果が期待できます。

- 発芽率の向上: 特にタマネギなどの種子をまく際に、くん炭を覆土として使用すると、発芽率が向上することが報告されています。これは、くん炭の保温効果や、土壌の乾燥を防ぐ効果によるものと考えられます。

- 害虫忌避効果: くん炭は、一部の害虫を寄せ付けにくくする効果があります。これは、くん炭の臭いや、多孔質構造が害虫の嫌がる環境を作るためと考えられています。

家庭でくん炭を作る際の注意点

家庭でくん炭を作ることは可能ですが、火を使うため、十分な広さがある場所で行い、周囲に燃えやすいものがないか確認しましょう。 また、煙が大量に出るため、近隣への配慮も必要です。 集合住宅のベランダなどでの作成は避けてください。

安全に配慮してくん炭を作り、その効果を実感してみてください。

くん炭の適切な使い方

植え付け前に土壌改良

2.5m×0.65mの区画に

バーク堆肥(40L)馬糞堆肥(15L)赤玉土(10L)くん炭(少々)骨粉入り粉油かす(少々)苦土石灰(少々)粒骨粉(少々)マグァンプK(規定量)をすき込んで、天地返しをします。#ガーデニング #夏花壇 #冬花壇 pic.twitter.com/9G4LVdu81R— にめぬ ちゆせぼG (@namino_b) October 30, 2017

くん炭は、そのままでも効果がありますが、適切な使い方をすることで、より効果を発揮します。

具体的な使い方

- 土壌に混ぜ込む:

- 畑や花壇の場合: 植え付け前に、土壌全体にくん炭を混ぜ込みます。 目安としては、土壌の1割程度の量を混ぜ込むと良いでしょう。 深く耕す必要はなく、表層に混ぜ込むだけでも効果があります。

- プランターや鉢植えの場合: 用土に1割程度のくん炭を混ぜ込みます。 鉢底石の代わりに、くん炭を敷き詰めるのも効果的です。

- マルチング:

- 植物の株元に、くん炭を敷き詰めることで、マルチング材として利用できます。

- マルチングには、雑草の抑制、土壌の乾燥防止、地温の安定などの効果があります。

- 厚さは0.5cm~1cm程度が目安です。

- 苗床に使う:

- 種まきや育苗の際に、覆土としてくん炭を使用すると、発芽率の向上が期待できます。

- 特に、乾燥に弱い作物に効果的です。

- 薄く均一に覆土するようにしましょう。

- 肥料と併用する:

- くん炭自体には、窒素成分がほとんど含まれていません。

- そのため、窒素肥料(油かす、鶏糞など)と併用することで、より効果を発揮します。

- 他の肥料と混ぜて使用する際は、化学反応を起こす可能性もあるため、注意が必要です。

注意点

- くん炭はアルカリ性であるため、酸性の土壌を好む植物(ブルーベリー、ツツジなど)には使用を控えるか、少量に留めましょう。

- 過剰に使用すると、土壌がアルカリ性に傾きすぎてしまい、植物の生育に悪影響を及ぼす可能性があります。

- くん炭の種類や、土壌の状態によって、使用量を調整しましょう。

適切な使い方でくん炭を活用し、より豊かなガーデニングを楽しみましょう。

木炭を土に混ぜてもいいですか?

畑、パワフルなおかんのお陰で夏の残骸と草ぼーぼーだった所も2時間位で畑らしく整えられました。

白い粉々は牡蠣の貝殻粉。あと、部分的に木炭とか糠とかも入れて土を労ってみました。ぜんぶおかんの指示通りです。有難や〜 pic.twitter.com/YmBGyP4tve— junkooo (@junkooo) October 31, 2013

木炭を土に混ぜることは、基本的には「良い」とされています。特に、ガーデニングや家庭菜園において、土壌改良材として優れた効果を発揮します。

木炭を土に混ぜるメリット

- 排水性・通気性の改善: 木炭の多孔質構造が土壌に隙間を作り、空気や水の通りを良くします。これにより、根腐れを防ぎ、植物の根が健全に成長するのを助けます。

- 保水性の向上: 木炭は水分を吸収し、保持する性質があります。そのため、土壌の乾燥を防ぎ、水やりの頻度を減らすことができます。

- 微生物の活性化: 木炭の無数の穴は、微生物にとって最適な住処となります。微生物が活性化することで、有機物の分解が促進され、植物が栄養を吸収しやすくなります。

- 酸性土壌の中和: 木炭は一般的にアルカリ性であるため、酸性に傾きがちな日本の土壌を中和する効果があります。

- 有害物質の吸着: 木炭は、土壌中の有害物質や余分な肥料成分を吸着し、植物への悪影響を軽減します。

注意点

- 種類: バーベキュー用の木炭の中には、燃焼促進剤などの化学物質が含まれているものがあります。必ず園芸用の木炭を使用しましょう。

- 量: 木炭を混ぜすぎると、土壌がアルカリ性に傾きすぎてしまうことがあります。土壌の10%程度を目安に、様子を見ながら少しずつ加えるようにしましょう。

- 植物との相性: 酸性土壌を好む植物(ブルーベリー、ツツジなど)には、木炭の使用を控えるか、ごく少量に留めましょう。

使い方

- 木炭を細かく砕きます(市販の園芸用木炭は、既に砕かれているものもあります)。

- 土に混ぜ込みます。

- 植物を植え付け、たっぷりと水やりをします。

炭を庭にまくとどうなるか?

今日は友人と二人で庭に畑作ってました

園芸初心者だから色々調べながら土づくりしてます

種まき楽しみ pic.twitter.com/Ea8PNFMIla— たろさ (@caitlyn0104) January 26, 2025

炭を庭にまくことには、いくつかの効果と注意点があります。

効果

- 土壌改良: 土に混ぜ込んだ場合と同様に、排水性・通気性・保水性の改善、微生物の活性化、酸性土壌の中和などの効果が期待できます。

- 防虫効果: 炭には、ナメクジやカタツムリなどの害虫を寄せ付けにくくする効果があります。特に、植物の周りに炭をまくことで、これらの害虫から植物を守ることができます。

- 雑草抑制: 炭を地面に敷き詰めることで、日光を遮断し、雑草の生育を抑制することができます。

- 景観向上: 黒い炭は、庭の景観を引き締める効果があります。和風の庭だけでなく、洋風の庭にも合わせやすい素材です。

注意点

- 見た目: 庭一面に炭をまくと、見た目が黒くなってしまうため、好みが分かれるところです。

- 飛散: 軽い炭は、風で飛ばされてしまうことがあります。ある程度大きめの炭を選ぶか、風の当たらない場所にまくなどの工夫が必要です。

- アルカリ性: 炭はアルカリ性なので、酸性土壌を好む植物の周りにはまかないようにしましょう。

- 火災: 完全に消火されていない炭を庭にまくと、火災の原因となる可能性があります。バーベキューなどで使用した炭を庭にまく場合は、完全に消火されていることを確認してからにしましょう。

使い方

- 植物の周りに、害虫除けとしてまく。

- 雑草防止のために、地面に敷き詰める。

- 庭のデザインの一部として、アクセントに使う。

バーベキュー後の炭処理方法

バーベキュー後の炭は、適切に処理しないと、火災の原因となったり、環境に悪影響を与えたりする可能性があります。

正しい処理方法

- 完全に消火する:

- 火消し壺や水を入れたバケツなどに入れて、完全に消火します。

- 水をかける場合は、大量の蒸気が発生するため、注意が必要です。

- 消火後も、炭の中心部には火種が残っている可能性があるため、数時間放置して完全に冷めるまで待ちましょう。

- 自治体のルールに従って処分する:

- 多くの自治体では、消火後の炭は「燃えるゴミ」として処分できます。

- ただし、自治体によっては「燃えないゴミ」として扱われる場合や、特別な処理方法が定められている場合があります。

- 必ず、お住まいの自治体のルールを確認し、それに従って処分しましょう。

- 再利用する:

- 完全に消火し、乾燥させた炭は、再利用することができます。

- 燃料として: 次回のバーベキューや焚き火の際に、火種として利用できます。

- 消臭剤として: 冷蔵庫や靴箱などに入れて、消臭剤として利用できます。

- 土壌改良材として: 細かく砕いて、庭や畑の土に混ぜ込むことで、土壌改良材として利用できます(ただし、燃焼促進剤などが含まれていない炭に限ります)。

- 完全に消火し、乾燥させた炭は、再利用することができます。

やってはいけないこと

- 地面に埋める: 炭は自然に分解されないため、土壌汚染の原因となります。また、火種が残っていた場合、火災の原因となる可能性もあります。絶対にやめましょう。

- 川や海に捨てる: 水質汚染の原因となります。絶対にやめましょう。

- 熱いままゴミ袋に入れる: ゴミ袋が溶けたり、発火したりする可能性があります。必ず完全に冷めてから処分しましょう。

バーベキューは楽しいイベントですが、後片付けまで責任を持って行うことが大切です。

総括:炭の利用法でガーデニングが変わる!簡単DIY土壌改良術公開

この記事をまとめると、

- 炭は多孔質構造で土壌改良に役立つ

- 炭の多孔質は微生物の住処になり土壌を活性化する

- 炭は保水性、通気性、保温性を高める効果がある

- 炭は植物に必要なミネラルを補給できる

- 炭は酸性土壌を中和する働きがある

- 炭はナメクジなどの害虫を寄せ付けにくくする

- 炭は根腐れの原因物質を吸着する

- 園芸用の炭は燃焼促進剤が含まれていないものを選ぶ

- 炭は土に混ぜたり、土の上に置いたりして使える

- ハイドロカルチャーにも炭は利用可能である

- くん炭はもみ殻から作ることができ、土壌改良効果が高い

- くん炭は連作障害の軽減や発芽率向上にも役立つ

- 木炭も土に混ぜて土壌改良材として使える

- 庭に炭をまくと防虫や雑草抑制になる

- バーベキュー後の炭は完全に消火してから適切に処理する