ガーデンパレット・イメージ

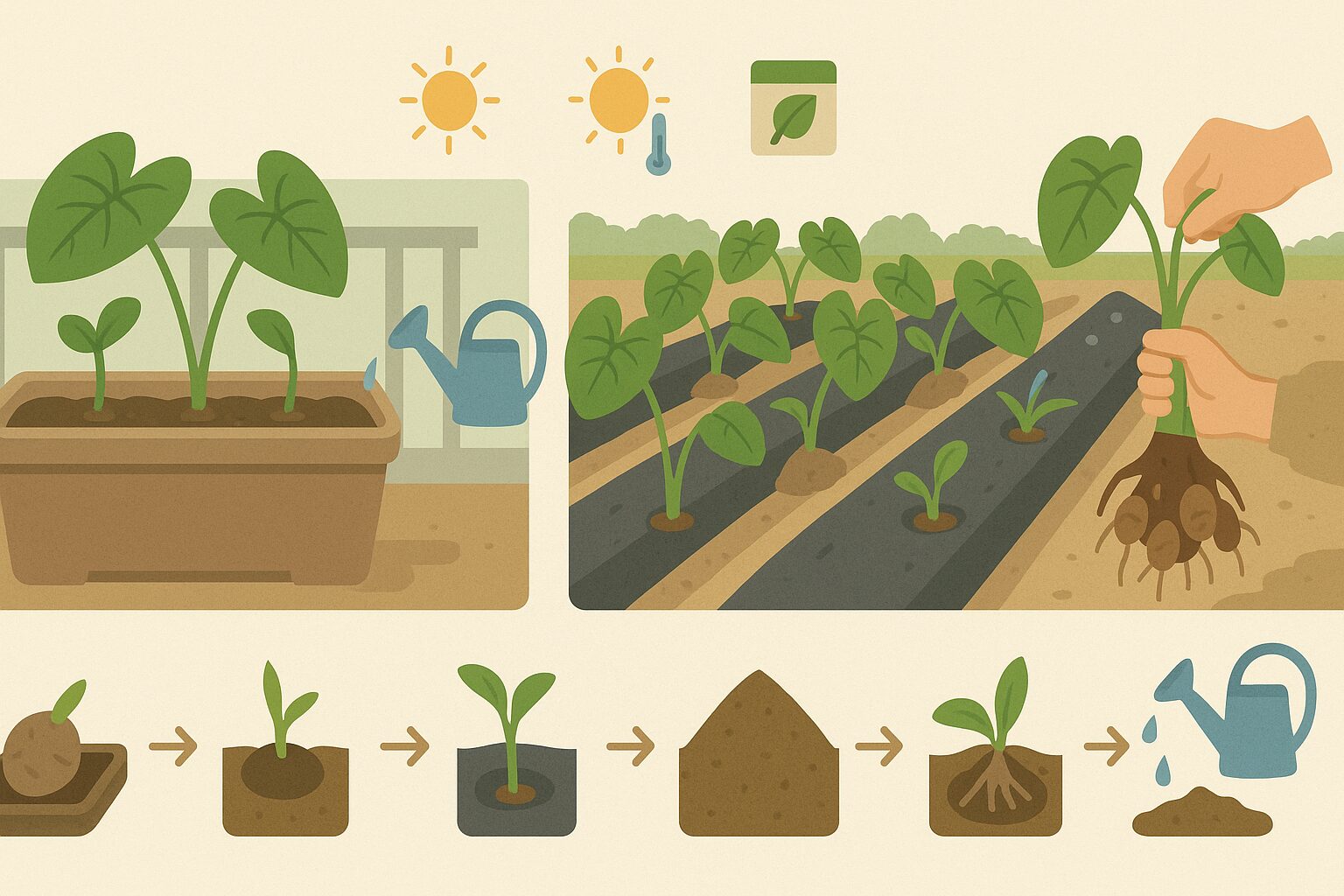

里芋の育て方について、プランターと畑のどちらで栽培するか迷っている方も多いのではないでしょうか。限られたスペースでも楽しめるプランター栽培と、広いスペースを活用した畑での栽培では、それぞれ異なるメリットや注意点があります。

里芋の栽培方法を選ぶ際には、栽培期間の長さや土作りの手間、収穫量の違いなども考慮する必要があります。また、栽培において肥料の与え方や芽出しの技術、さらには米ぬかを活用した土壌改良なども重要なポイントとなります。

この記事では、プランターと畑それぞれの特徴を詳しく解説し、あなたの環境に最適な里芋栽培の方法をご提案します。初心者の方でも失敗せずに、美味しい里芋を収穫できるよう、実践的なコツをお伝えしていきます。

関連記事

- プランターと畑での里芋栽培の基本的な違いと選び方

- 里芋の植え付けから収穫まで、各段階での適切な管理方法

- 効果的な肥料の与え方と米ぬかを使った土作りのコツ

- よくある栽培トラブルの原因と具体的な解決策

里芋の育て方をプランターと畑で比較解説

ガーデンパレット・イメージ

- 里芋の栽培方法の基本知識

- 里芋の栽培期間と収穫時期

- 里芋の植え付け時期と植え方

- 里芋栽培での芽出しの方法

- 里芋栽培における肥料の与え方

- 里芋栽培でぬかを使った土作り

- 病害虫の管理と予防

里芋の栽培方法の基本知識

里芋は東南アジア原産のサトイモ科の植物で、高温多湿を好む特性があります。原産地では多年生の植物ですが、日本では寒さのため冬を越せず、一年作として栽培されています。

栽培の基本的な流れは、春の植え付けから始まり、夏の生育期を経て秋の収穫まで約6か月間かかります。この間、適切な水管理と追肥、土寄せなどの管理作業が重要になります。

里芋の特徴的な成長パターンとして、種芋の上に親芋ができ、親芋の周りに子芋、さらに孫芋が形成されていきます。収穫時には一つの種芋から収穫できる芋の数は、品種や肥培管理により大きく変動しますが、家庭菜園では目安として10〜20個程度を期待できます。

ただし、里芋は連作障害を起こしやすい作物であるため、同じ場所での栽培は少なくとも3〜4年、できれば4年以上避ける必要があります。また、寒さに弱いため、霜が降りる前に収穫を完了させることが大切です。

里芋の栽培期間と収穫時期

里芋の栽培期間が、こんなにも長いものとは思わなかったな🙄💦

牛乳パックプランターとの相性悪し🥺

あと少しだけ耐えてくれ😣しかし里芋の生命力は恐るべしだな😳#牛乳パック栽培 #家庭菜園 https://t.co/Ygm1UX0a56 pic.twitter.com/eFTN8XsQBI

— らび@1.2.3 (@labi_rock_yasai) October 4, 2023

里芋の栽培期間は植え付けから収穫まで約150〜180日間と長期にわたります。地域による違いもあり、暖地では3月下旬から5月、中間地では4月上旬から5月中旬、寒冷地では5月に植え付けを行います。

収穫時期は植え付け時期に応じて変わりますが、一般的には10月から11月上旬が適期となります。暖地では9月中旬から収穫が可能な早生品種もありますが、晩霜の心配がある寒冷地では11月中旬まで収穫期間が延びることもあります。

収穫のタイミングを見極める重要なサインは、地上部の茎葉が黄色く枯れ始め、葉が少し垂れ気味になることです。完全に枯れる前に収穫するのが理想的ですが、霜が降りる前には必ず収穫を完了させる必要があります。

なお、芽出しを行った種芋を使用した場合は、通常の栽培より約1か月早く収穫できるため、栽培期間の短縮が可能です。これにより、寒冷地でも安心して栽培を楽しむことができます。

里芋の植え付け時期と植え方

ガーデンパレット・イメージ

里芋の植え付け適期は、気温が安定して15℃以上になってからが基本です。地温が低すぎると種芋が腐りやすくなるため、十分に暖かくなってから植え付けることが成功の秘訣です。

植え方については、種芋の芽が上になるように注意して植え付けます。深さは地域や栽培体系により幅がありますが、一般的には覆土の厚さが7〜15cm程度となるよう調整します。この数値は目安であり、地域の気候条件に応じて調整が必要です。浅すぎると日焼けを起こし、深すぎると発芽が遅れる原因となります。

株間は栽培体系によって異なりますが、家庭菜園では25〜40cm程度が一般的です。露地の大規模栽培では25〜30cm、プランター栽培などでは40〜50cm程度確保することもあります。

植え付け後は、地温を上げるためにマルチ(被覆資材)を行うと効果的です。黒いビニールマルチを使用することで、初期の生育を促進し、雑草の発生も抑えることができます。芽が出てきたらマルチに穴を開けて芽を外に出してあげましょう。

里芋栽培での芽出しの方法

ほっこりと!

里芋の畝を見ていると

何かしら「ほっこり」する…😄里芋は

定植前に芽出しをして

芽が出た順に種芋を埋めたが

忠実な成長過程をコマ送りで見ている様だ…😂人間社会のドロドロしたところは…🥴

被災地である能登では

メンション稼ぎと思われる被災者の心を逆なでする投稿も…😭🐯 pic.twitter.com/ga7ExjJpRt— ジョーンズと言われた男🐯 (@mitukinisi) June 28, 2025

芽出し(催芽)は里芋栽培の成功率を高める重要な作業です。植え付け前に人工的に発芽を促すことで、畑での栽培期間を短縮し、失敗のリスクを減らすことができます。

芽出しの適切な条件は、昼間30℃、夜間20℃程度の温度管理を行い、約15〜20日間継続します。種芋の芽が上になるよう注意し、全体が隠れる程度に土をかぶせて適度に水やりを行います。芽の長さは約1cm程度が植え付けの目安となります。

この作業により、通常より1か月程度早く収穫できるようになり、特に寒冷地での栽培には大きなメリットがあります。また、発芽が揃うため、その後の管理作業もしやすくなります。

ただし、芽出し作業には温度管理が重要で、簡易ビニールハウスなどの設備が必要な場合もあります。手間をかけたくない場合は、芽が出ている種芋を購入するという選択肢もあります。

里芋栽培における肥料の与え方

ガーデンパレット・イメージ

里芋は栽培期間が長く、特にカリウムを多く吸収する作物のため、適切な施肥が収穫量と品質に大きく影響します。基本的には元肥と2〜3回の追肥を組み合わせて行います。

元肥では、植え付け前に緩効性肥料を土に混ぜ込みます。窒素、リン酸、カリウムがバランス良く含まれた化成肥料が使いやすく、特に根の発達に重要なカリウムを多めに含んだ肥料がおすすめです。

追肥のタイミングは、1回目が植え付けから約1か月後の本葉が3〜5枚になった頃、2回目がその1か月後です。追肥と同時に土寄せを行うことで、肥料を土に混ぜ込み、同時に芋の露出を防ぐことができます。

プランター栽培では、元肥入りの培養土を使用すると便利です。また、有機質肥料と化成肥料を組み合わせることで、土壌環境の改善と安定した養分供給の両方を実現できます。

里芋栽培でぬかを使った土作り

今年初植えの里芋です!

1株分ですが初めての栽培にしては自分的にすごく満足なくらい収穫できました♡

大中小全部入れて65個くらいになりました!畑の残り白菜ゴミや米ぬかや落ち葉、ヨーグルトだけの土で追肥が鶏糞で育ちました♡残り10株も楽しみです(*ˊૢᵕˋૢ*) pic.twitter.com/XsPG4CE3In— ミミちゃん (@nekopi21) October 5, 2016

米ぬかは里芋栽培において優秀な有機資材として活用できます。窒素、リン酸、カリウムをバランス良く含み、土壌微生物の活性化にも効果的です。

米ぬかの使用方法は、1平方メートルあたり月50〜100gの範囲で少量ずつ分施し、追肥のタイミングで土と混ぜ込みます。ただし、土質や作物の生育状況により適量は変わるため、使用量は様子を見ながら調整することが重要です。生の米ぬかは分解過程で一時的に窒素を消費するため、窒素飢餓を避けるために発酵させたものを使用するか、化成肥料と併用することが必要です。

土壌改良効果として、米ぬかは土の団粒構造を改善し、水持ちと水はけのバランスを整えます。また、有機物の分解により土壌微生物が活性化し、病害虫の抑制効果も期待できます。

注意点として、米ぬかの過剰施用は土中混和のし過ぎによる害虫やカビの発生、発酵ガスによる障害の原因となる場合があります。特に未発酵の米ぬかは、これらのリスクが高いため注意が必要です。他の肥料とのバランスを考慮し、適量を守って使用することが大切です。また、保存時は湿気を避け、カビの発生を防ぐために適切な管理を心がけましょう。

病害虫の管理と予防

ガーデンパレット・イメージ

里芋栽培で注意すべき主な病害虫には、疫病、モザイク病、セスジスズメ(スズメガ類幼虫)、ヨトウムシ、コガネムシ幼虫などがあります。疫病は高温多湿時に発生しやすく、葉に褐色の斑点が現れます。モザイク病はアブラムシによって媒介され、葉にモザイク状の変色が生じます。

セスジスズメの幼虫は大型で、葉を大量に食害します。ヨトウムシは夜間に活動し、若い葉や茎を食べる害虫です。コガネムシの幼虫は土中にいて、根や地下茎を食害するため発見が困難です。

予防対策として、適切な株間の確保による通風の改善、マルチングによる泥はねの防止、定期的な観察による早期発見が重要です。また、連作を避けることで土壌病害のリスクを軽減できます。

害虫については、見つけ次第の捕殺や、防虫ネットの活用が効果的です。アブラムシ対策としては、銀色マルチの利用が飛来抑制に効果があり、ウイルス感染の低減にもつながります。天敵昆虫の保護も有効です。芽かきの際は、勢いの良い1〜2本を残して他は株元で切り取り、栄養の分散を防ぎましょう。

プランターと畑での里芋育て方の違い

ガーデンパレット・イメージ

- 里芋のプランター栽培のコツ

- 里芋の袋栽培という選択肢

- 里芋の水栽培は可能?

- 里芋が大きくならない原因と対策

- 里芋栽培での連作障害について

- 収穫後の保存と次年度への準備

里芋のプランター栽培のコツ

プランター栽培では、容器の選択が成功の鍵を握ります。深さ30cm以上、幅60〜65cm程度のプランターが理想的で、1つのプランターに2株程度を植え付けます。土の量が限られるため、畑栽培よりも管理に注意が必要です。

水管理がプランター栽培の最重要ポイントです。土の表面が乾いたらたっぷりと水やりを行うことが基本ですが、夏場は朝夕2回の水やりが必要になることもあります。ただし、水やり頻度は季節や用土の保水性により調整が必要です。里芋は湿好きですが、過湿による根腐れにも注意が必要なため、水持ちと水はけの両立が重要です。受け皿に溜まった水は必ず捨て、赤玉土と腐葉土を組み合わせた水はけの良い用土を使用しましょう。

プランター栽培のメリットは、場所を選ばず栽培できることと、管理がしやすいことです。また、連作障害も土を入れ替えることでリスクを大幅に軽減できます。一方、収穫量は畑栽培に比べて少なくなりがちで、大きな芋を収穫するのは難しい場合があります。

土寄せの代わりに「増し土」を行います。芋の肥大に合わせて段階的に土を追加し、プランターの縁から3〜5cm下を上限として土を足します。この作業により、芋の日光による緑化を防ぎ、肥大するスペースを確保して収穫量の向上を図ることができます。

里芋の袋栽培という選択肢

食べきれなかった里芋から芽が出てたので気まぐれに袋栽培チャレンジしてみる。

真ん中2つがちゃんとデカくなってるわ🤣1枚目:5/4(土)植付直前

2枚目:1wk

3枚目:2wk pic.twitter.com/s4wss9fgkf— 六華 (@Rocca_VTEClove) May 17, 2024

袋栽培は培養土の袋をそのまま利用する手軽な栽培方法で、プランター栽培の一種といえます。25〜30リットルの培養土袋を使用し、底に水抜き穴を開けて栽培容器として活用します。初期投資が少なく、手軽に始められることが大きな魅力です。

袋栽培のメリットは、場所を選ばないことと、栽培後の片付けが簡単なことです。また、土の量を調整しやすく、病害虫のリスクも比較的低く抑えられます。移動も可能なため、日当たりの調整ができる点も便利です。

ただし、袋栽培には注意点もあります。根詰まりを起こしやすく、水切れが深刻になりがちです。夏場の水管理は特に重要で、朝夕の水やりでも追いつかない場合があります。収穫量も露地栽培より少なめになりがちです。

成功のコツは、十分な容量の袋を選ぶことと、こまめな水やりです。また、高温期には根域の過熱を防ぐため、遮光や断熱などの温度管理も重要になります。長期栽培には限界があるため、観賞用や体験栽培として楽しむのがおすすめです。

里芋の水栽培は可能?

ガーデンパレット・イメージ

里芋の水栽培は観賞用としては十分可能です。スーパーで購入した里芋の上部(芽の付くクラウン部分)を少し厚めに切り、水に浸けるだけで、数日から1週間程度で芽が出始めます。サトイモ科特有の大きなハート型の葉は、観葉植物としても楽しむことができます。

水栽培(水挿し)の手順は非常に簡単で、里芋の上部を少し厚めに切り、切り口を下にして浅い容器に置き、水を芋の半分程度まで入れるだけです。日当たりの良い暖かい場所に置き、2〜3日おきに水を交換します。水質の悪化を防ぐため、清潔な水の使用と定期的な交換が重要です。

ただし、この方法で芋の収穫を期待するのは現実的ではありません。土からの栄養供給がないため、芋の肥大は期待できず、長期間の栽培には向きません。観賞用として楽しんだ後は、土に植え替えることで通常の栽培に移行できます。

水栽培から土栽培への移行は、根が十分に発達してから行います。ハイドロカルチャー用の資材を使用すれば、室内での観葉植物としてより長期間楽しむことも可能です。

里芋が大きくならない原因と対策

こんにちは😊

今日の収穫はこちら。💁♀️

全然大きくならない今年の里芋。

猛暑のせいなのか、植え付けが悪かったのか…🥴

これは多分失敗だな。😭来年の課題がまた増えました。

_φ( ̄ー ̄ )📚#家庭菜園 #里芋 #赤いのはピーマンだよ🫑 pic.twitter.com/0INfEeiZZ7— neconecoうーろん (@neconec21195641) September 7, 2023

里芋が大きくならない主な原因は水不足です。里芋は高温多湿を好む作物で、土壌が乾燥すると芋の肥大が止まってしまいます。特に夏場の水管理は重要で、土の表面が乾く前に水やりを行う必要があります。

肥料不足も芋が大きくならない原因の一つです。栽培期間が長いため、追肥を怠ると栄養不足になりがちです。適切なタイミングでの追肥と、カリウムを多く含む肥料の使用が効果的です。

土寄せ不足により、子芋が地上に露出することも成長を阻害します。露出した芋は日光により緑化し、品質が低下するだけでなく、肥大も悪くなります。定期的な土寄せで芋を土中に埋めることが重要です。

プランター栽培の場合、容器のサイズ不足が原因となることもあります。根が十分に張れないと芋の肥大に影響するため、適切なサイズの容器を選ぶことが大切です。また、芽かきを怠ると栄養が分散し、個々の芋が小さくなる傾向があります。

里芋栽培での連作障害について

ガーデンパレット・イメージ

里芋は連作障害を起こしやすい作物の代表例です。同じ場所で連続して栽培すると、土壌中の特定病原菌が増加し、根腐れや萎縮病などの発生リスクが高まります。一般的に少なくとも3〜4年、できれば4年以上の輪作間隔を設ける必要があります。

連作障害の症状として、生育不良、収穫量の減少、品質の低下などが現れます。土壌中の栄養バランスの偏りや、有害な微生物の増殖が主な原因です。また、里芋特有の生育抑制物質が土壌に蓄積することも問題になります。

対策として最も効果的なのは輪作です。里芋の後にはイネ科やマメ科の作物を栽培することで、土壌環境をリセットできます。マメ科植物は窒素固定により土壌を豊かにし、イネ科植物は土壌構造の改善に効果があります。

畑栽培では場所の制約から輪作が難しい場合もありますが、プランター栽培では毎年新しい土を使用することで連作障害のリスクを大幅に軽減できます。ただし、種芋や容器由来の病原もあるため、完全に回避できるわけではない点に注意が必要です。

連作障害を軽減する土壌改良法

| 改良方法 | 効果 | 実施時期 |

|---|---|---|

| 堆肥の投入 | 土壌微生物の活性化 | 植え付け前 |

| 石灰の施用 | pH調整、病原菌抑制 | 植え付け2週間前 |

| 緑肥作物の栽培 | 土壌構造改善 | 前年秋〜春 |

| 太陽熱消毒 | 病原菌の殺菌 | 夏季 |

収穫後の保存と次年度への準備

収穫した里芋の保存方法は、食用と種芋用で異なります。食用の場合は、土を軽く落として新聞紙に包み、8〜10℃程度の冷暗所で保存します。5〜6℃未満では低温障害を起こすため、冷蔵庫の低温域での保存は避けましょう。

里芋の適切な保存温度

| 保存目的 | 適正温度 | 注意点 |

|---|---|---|

| 食用保存 | 8〜10℃ | 5〜6℃未満で低温障害 |

| 種芋保存 | 8〜10℃ | 湿度も重要 |

種芋として保存する場合は、親芋と子芋を分けずにそのままの状態で保存します。畑に深さ60cm程度の穴を掘り、もみ殻を敷いてから里芋を茎の切り口を下向きにして埋めます。上から土をかぶせ、雨水の侵入を防ぐビニールで覆います。

プランター栽培の場合、収穫後の土は里芋の連作障害を避けるため、再利用を控えます。ただし、他の野菜栽培には問題なく使用できるため、堆肥を混ぜて土壌改良を行えば有効活用できます。

来年度の栽培計画を立てる際は、品種選択も重要です。早生品種は栽培期間が短く早出しに適しますが、収穫量は少なめです。晩生品種は収穫量が多いものの、栽培期間が長く温暖地向きです。栽培環境に応じて適切な品種を選択しましょう。

里芋の主要品種と特徴

| 品種名 | 早晩性 | 特徴 | 適地 |

|---|---|---|---|

| 土垂(どだれ) | 中生 | 粘質でねっとり食感 | 全国 |

| 石川早生 | 早生 | 栽培期間短く早出しに適する | 比較的作りやすいとされる |

| 八つ頭 | 晩生 | 親子兼用、大型 | 温暖地向き |

| 赤芽大吉 | 中生 | 赤い芽、茎も食用 | 暖地向き |

総括:里芋の育て方はプランターと畑でどう違う?栽培完全ガイド

里芋栽培の成功は、これまで解説してきた様々なポイントを総合的に実践することで実現できます。プランターと畑それぞれの特性を理解し、適切な管理を行うことが美味しい里芋の収穫につながります。

- プランター栽培は場所を選ばず手軽に始められるが水管理が重要

- 畑栽培は収穫量が多いが連作障害に注意が必要

- 栽培期間は約6か月間と長期にわたるため計画的な管理が必要

- 種芋の芽出しにより栽培期間の短縮と成功率向上が可能

- 高温多湿を好むが過湿による根腐れにも注意が必要

- 追肥と土寄せを適切なタイミングで行うことで収穫量が向上

- 米ぬかなどの有機資材で土壌改良すると品質向上が期待できる

- 芽が大きくならない場合は水不足や肥料不足を疑う

- 連作障害を避けるため少なくとも3〜4年の輪作間隔が必要

- 袋栽培は手軽だが収穫量は露地栽培より少なめになりがち

- 水栽培は観賞用として楽しめるが収穫は期待できない

- 収穫時期は茎葉が黄変し始めた頃が目安

- 保存時は8〜10℃が適温で5〜6℃未満を避ける

- 種芋として保存する場合は土中保存が最適

- 品種選択は栽培地域の気候条件に合わせることが重要