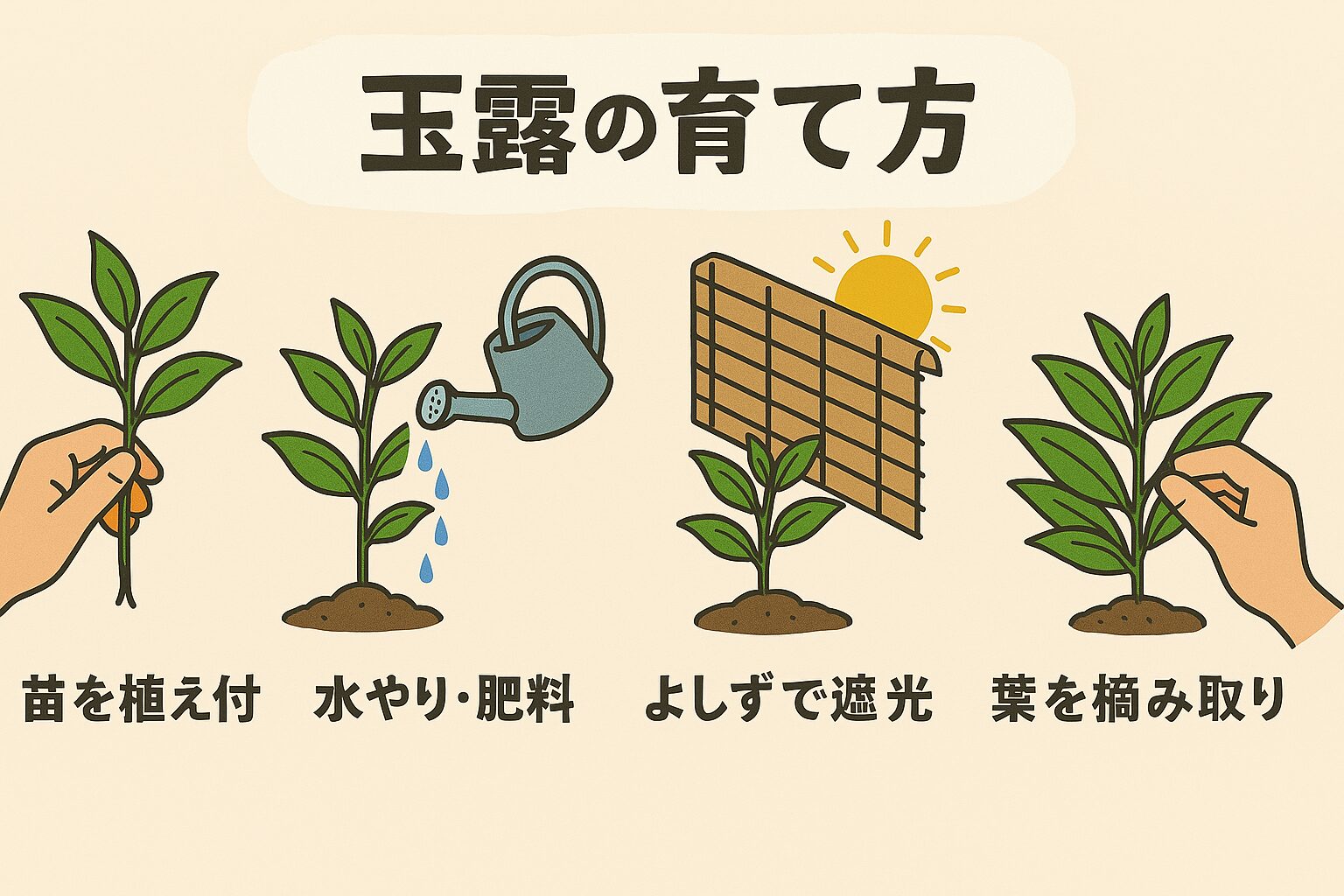

玉露の育て方について、特別な栽培方法や特徴を知りたいと思っている方も多いのではないでしょうか。日本茶の中でも最高級品とされる玉露は、一般的な煎茶とは全く異なる育て方をしています。玉露の栽培方法の最大の特徴は「被覆栽培」と呼ばれる技術で、茶樹に覆いをかけて日光を遮ることにより、独特の風味を生み出しています。

玉露はなぜ遮光するのですか?それは茶葉の旨味成分であるテアニンを多く残すためです。日光を当てると渋み成分のカテキンに変化してしまうテアニンを、遮光によって保持することで、玉露特有の甘みと旨味が生まれるのです。

玉露の被覆期間は約20日間にも及び、この長い遮光期間が他の緑茶との決定的な違いとなっています。被覆栽培には手間と専門知識が必要なため、玉露の値段は一般的な煎茶と比べてかなり高価になります。しかし、その独特の香りと味わいは、手間暇かけた価値を十分に感じられるものです。

この記事では、玉露の育て方の秘密から特徴、適切な入れ方まで詳しく解説していきます。日本が世界に誇る最高級緑茶の魅力を、一緒に探っていきましょう。

- 玉露の栽培に必要な被覆栽培の具体的な方法と手順

- 遮光によって玉露特有の味や香りが生まれるメカニズム

- 玉露の価値を高める産地や伝統技術の違い

- 玉露を最大限に美味しく淹れるための適切な方法と温度

玉露の育て方と被覆栽培の基本知識

- 玉露の栽培方法と適した環境

- 玉露はなぜ遮光するのですか?

- 玉露の被覆期間はどのくらい?

- 被覆栽培に使われる資材と技術

玉露の栽培方法と適した環境

玉露の栽培には特殊な被覆栽培という方法が欠かせません。一般的な煎茶と異なり、玉露は新芽が2~3枚開き始めた頃から収穫までの約20日間、茶樹に覆いをかけて日光を遮断します。この独特の栽培方法が玉露の上品な味と独特の香りを生み出す秘訣となっています。

覆いには伝統的には「よしず」や「わら」が使われてきましたが、現代では多くの茶園で「寒冷紗(かんれいしゃ)」と呼ばれる黒色の化学繊維が使用されています。最初は遮光率70~80%程度の覆いをかけ、約1週間後には遮光率を95~98%まで引き上げるのが一般的です。これにより茶葉に光が当たる量を徐々に減らしていくことで、最高品質の玉露を生産することができます。

玉露栽培に適した環境としては、霧が発生しやすく比較的日照の少ない場所が理想的です。歴史的にも、林に囲まれた地域で良質な玉露が生産されてきました。現在の主要産地は京都の宇治、福岡県八女市、静岡県藤枝市などで、これらの地域は被覆栽培に適した気候条件を備えています。

玉露の栽培には丁寧な管理と手間がかかります。特に高級玉露の場合、茶摘みを手作業で行うことも少なくありません。また、地域によっては収穫した茶葉を蔵の中で数ヶ月間熟成させてから出荷する場合もあります。これにより「覆い香(おおいか)」が引き立ち、茶葉全体に旨味が行き渡った上質な玉露に仕上がります。

玉露栽培のデメリットとしては、遮光資材の設置や撤去に手間がかかること、煎茶などと比べて栽培コストが高いことが挙げられます。このような理由から、玉露を栽培できる茶園は限られており、日本茶全体の生産量から見ると、玉露はわずか1%程度しか生産されていない希少なお茶となっています。

玉露はなぜ遮光するのですか?

玉露を栽培する際に遮光を行う最大の目的は、茶葉の味と質をコントロールするためです。遮光することで茶葉内の化学成分のバランスが変化し、玉露特有の甘味と旨味が生まれます。

具体的には、茶葉に含まれる旨味成分のアミノ酸類、特にテアニンは、日光に当たると苦味や渋みの成分であるカテキン類(タンニン)に変化します。しかし、遮光することでこの変化が抑制され、テアニンが茶葉に多く蓄積されるのです。その結果、渋みや苦みの少ない、甘味と旨味が豊かなまろやかな味わいの茶葉が育ちます。

また、遮光には他にも重要な効果があります。光合成が抑えられることで、茶葉の葉緑素(クロロフィル)が分解されにくくなり、鮮やかな濃緑色の茶葉に育ちます。これが玉露特有の美しい緑色の秘密です。さらに、遮光によって「覆い香(おおいか)」と呼ばれる独特の香りも生まれます。この香りは青海苔のような風味を持ち、玉露の重要な特徴となっています。

遮光にはカフェイン含有量への影響もあります。お茶の芽が日光に当たる時間が長くなるにつれてカフェイン含有量は減少するため、遮光栽培された玉露はカフェイン含有量が多くなります。このカフェインが、玉露の味わいに適度な苦みとコクをもたらしています。

さらに、遮光栽培には実用的なメリットもあります。覆いをすることで病害虫の発生が抑制されるほか、保温効果も得られるため霜の被害を防ぐことができます。また、葉が硬くなるのを遅らせることで摘採期間を長くとれるという利点もあります。

このように、玉露を遮光して栽培することには、味・香り・色・栄養成分など多岐にわたる効果があり、これらが組み合わさることで、他の緑茶とは一線を画す高級品としての価値を生み出しているのです。

玉露の被覆期間はどのくらい?

✅日本茶トリビア!✅

煎茶と玉露の違いは「育て方」にあり!

煎茶は日光をたっぷり浴びて育ち、スッキリした味わいに

玉露 は収穫前の約20日間、よしずや黒い覆いで日光を遮る「被覆栽培」を行うことで、渋みが抑えられ、うまみ成分(テアニン)が増えて甘みが強くなるんです😀#日本茶 #豆知識 pic.twitter.com/PAY2a1aTCb— 茶ノ木の花 (@chanokinohana) March 12, 2025

玉露の被覆期間は通常約20日間に及びます。これは一般的な緑茶の中でも最も長い遮光期間となっています。玉露栽培では、新芽が1~2枚開き始めた頃から被覆を開始し、収穫までのおよそ3週間、茶樹に覆いをかけ続けます。

被覆期間の長さは、玉露の品質に直接影響する重要な要素です。例えば、同じ被覆栽培で作られる「かぶせ茶」は7~10日間程度の遮光期間ですが、玉露はそれよりも明らかに長く遮光することで、より濃厚な旨味と甘味を引き出しています。

また、被覆の方法も段階的に行われることが特徴です。最初の1週間は遮光率70~80%程度の覆いをかけ、その後約1週間経過してから遮光率95~98%にまで引き上げます。このように徐々に光を遮ることで、茶葉が急激な環境変化によるダメージを受けることなく、最適な成分バランスを持つように育てていきます。

被覆開始から約20日後が一般的な摘採の適期となります。ただし、実際の被覆期間は産地や気候条件、さらには生産者の判断によって多少前後することもあります。特に高級玉露の場合は、最高の品質を得るために最適な摘採時期を見極めることが重要です。

玉露の被覆期間に関して注意すべき点として、遮光期間が長すぎると茶葉の栄養状態が悪化する可能性があります。また、気象条件によっては病気や害虫が発生するリスクも高まります。そのため、経験豊かな生産者は茶葉の状態を日々観察しながら、最適な被覆期間を判断しています。

他の緑茶との比較では、「碾茶(てんちゃ)」は玉露と同等かやや長い20~30日間の被覆期間を持ちます。碾茶は抹茶の原料となるお茶で、玉露と同様に濃厚な旨味が特徴です。反対に、「かぶせ茶」は玉露よりも短く、「煎茶」は被覆を全く行わない露天栽培という違いがあります。

被覆栽培に使われる資材と技術

被覆栽培には様々な資材と技術が使われており、これらが玉露の品質を大きく左右します。伝統的な被覆資材としては、「よしず」「わら」「こも」などが用いられてきました。こうした天然素材は通気性が良く、茶園内の湿度を適度に保つことができるため、現在でも高級玉露の生産に使用されることがあります。

現代では「寒冷紗(かんれいしゃ)」と呼ばれる黒色の化学繊維が主流となっています。寒冷紗は耐久性が高く、遮光率を正確にコントロールできるという利点があります。さらに設置や撤去が比較的容易で、再利用も可能なため、効率的な被覆栽培を実現しています。

被覆の方法には大きく分けて「棚がけ被覆」と「直がけ被覆」の2種類があります。棚がけ被覆は茶園に棚を設置し、その上に被覆資材をかける方法です。茶樹の上に十分な空間ができるため、茶葉の生育に適した環境を保つことができます。品質の高い玉露を生産するためには、この棚がけ被覆が一般的に採用されています。

一方、直がけ被覆は茶樹に直接被覆資材をかける方法です。設置が比較的簡単で費用も抑えられるという利点がありますが、通気性が悪くなりやすく、茶樹へのストレスが大きくなる可能性があります。そのため、玉露よりも遮光期間の短いかぶせ茶などの生産に多く用いられています。

被覆栽培の技術で注目すべきは「本ず被覆(ほんずひふく)」と呼ばれる伝統的な方法です。これは京都の宇治地方などで400年以上続く技法で、よしずとわらを組み合わせて使用します。この方法は手間がかかりますが、特有の覆い香や深い味わいを生み出すため、最高級の玉露生産に今でも受け継がれています。

被覆栽培の技術的な課題としては、資材の設置・撤去に多くの労力がかかることが挙げられます。また、被覆期間中は茶樹の状態を常に観察し、病害虫の発生や環境条件の変化に素早く対応することが求められます。そのため、玉露の栽培には経験と知識が必要となり、これが玉露の希少性や高価格の一因となっています。

地域によっては、独自の被覆技術が発展しており、例えば福岡県八女市では「八女伝統本玉露」として特定の生産方法をクリアしたものだけがGI認定(地理的表示保護制度)を受けています。このように、被覆栽培の技術は地域の文化や伝統と深く結びついているのです。

玉露の育て方から楽しみ方まで徹底解説

- 玉露の特徴と栄養成分

- 玉露の色と風味の関係

- 玉露の値段が高い理由

- 玉露の適切な入れ方

- 市販の玉露とペットボトル商品の違い

- 玉露の歴史と産地

玉露の特徴と栄養成分

玉露は日本茶の中でも最高級品として知られ、その特徴は他の緑茶とは一線を画します。まず最も大きな特徴は、とろりとした濃厚な甘みとコクです。これは被覆栽培によって茶葉内に蓄積されたアミノ酸、特にテアニンの豊富さに由来しています。一般的な煎茶と比べると渋みが少なく、まろやかな口当たりと深い旨味を感じることができます。

香りの面では「覆い香(おおいか)」と呼ばれる独特の香りが特徴です。これは青海苔のような香りと表現されることが多く、被覆栽培によって生まれる特有の風味です。この香りは高級茶の証とも言われ、玉露の魅力の一つとなっています。

栄養成分については、玉露は一般的な煎茶と比較してビタミンやミネラルが豊富に含まれています。例えば、抗酸化作用のあるビタミンCは煎茶の3倍以上、造血に重要な役割を果たす葉酸は煎茶の約10倍も含まれています。また、余分な塩分を排出するカリウムについては煎茶の10倍以上という驚くべき含有量を誇ります。

テアニンは玉露の最も重要な栄養成分の一つで、リラックス効果や集中力向上、睡眠改善効果、さらには認知症予防にも役立つと注目されています。カフェインの含有量は煎茶より多いですが、テアニンの持つリラックス効果によってカフェインの興奮作用が緩和されるため、落ち着いた気分で楽しむことができます。

玉露は栽培から製造まで手間暇かけて作られるため、日本茶の中でも生産量はわずか1%未満という希少性も特徴です。そのため価格も他の日本茶と比べて高くなりますが、その分、栄養価も高く、特別な時間を演出するのにふさわしいお茶と言えるでしょう。

ただし、玉露のカフェイン含有量は100mlあたり約160mgと、一般的なコーヒー(約60mg)の2倍以上になります。そのため、カフェインに敏感な方や妊娠中・授乳中の方は適量を守って飲むことが大切です。世界保健機関(WHO)の指針では、妊娠中、授乳中の方のカフェイン摂取上限は1日200~300mgとされているので、玉露を飲む際は1杯程度にとどめておくことをおすすめします。

玉露の色と風味の関係

今日はかぶせ茶の準備です。

上に被せておくと緑色が濃くなり色と風味の良いお茶になります。「玉露」は高級というイメージをお持ちだと思いますが、この覆っている日数が長いと玉露、短いとかぶせと名前が分かれますよ✨ pic.twitter.com/NIyhst6WOY— 白十色(ハクといろ) (@hakutoiroiro) April 12, 2022

玉露の見た目は、その味わいや品質を知る重要な手がかりとなります。まず茶葉は、被覆栽培によって通常の緑茶よりも濃い緑色をしています。これは日光を遮られた茶葉が光合成効率を高めるために、より多くの葉緑素(クロロフィル)を合成するためです。高品質な玉露ほど濃い緑色をしており、原色に近い艶やかな濃緑色は上質な玉露の証と言えます。

淹れたときの水色(すいしょく)も玉露の特徴を示す重要な要素です。高級玉露の水色は黄金色から淡い緑色を帯びており、時にはうっすらとした乳白色の濁りが見られることもあります。この濁りは濃厚な旨味成分が溶け出した証拠で、上質な玉露ではむしろ望ましい特徴と言えます。水色が透明で鮮やかな緑色に輝く玉露ほど、品質が良いとされています。

風味と色の関係は密接で、濃い緑色の茶葉からは深い旨味とコクが、水色の美しい玉露からは上品な甘みを感じることができます。被覆栽培によって茶葉に蓄積されたテアニンは旨味と甘みの源となり、同時に独特の青海苔のような覆い香も生み出します。この覆い香は玉露特有のものであり、香りと色が一体となって玉露の風味を形作っています。

玉露の色と風味は淹れ方によっても大きく変わります。適温(50~60℃)のお湯でじっくりと抽出すると、テアニンなどの旨味成分がしっかりと引き出され、美しい水色と豊かな風味を楽しむことができます。一方、高温のお湯(80℃以上)で淹れると、カテキンなどの渋み成分まで抽出されてしまい、色も風味も損なわれてしまうことがあります。

また、季節や産地によっても玉露の色と風味は微妙に異なります。例えば、京都宇治の玉露は針のような細長い形状と鮮やかな緑色が特徴で、上品な香りと甘みが楽しめます。一方、福岡八女の玉露は独自の製法により味わい深さと鮮やかな色合いが特徴です。こうした地域ごとの特性を知ることで、より玉露の味わいを深く理解することができます。

玉露の色と風味を最大限に楽しむためには、茶葉の保存状態も重要です。光、熱、湿気は玉露の大敵であり、不適切な保存によって色も風味も劣化してしまいます。購入後は密封して冷暗所で保管し、なるべく早めに飲み切ることをおすすめします。正しく保存された玉露は、その美しい色と豊かな風味を長く保つことができるでしょう。

玉露の値段が高い理由

玉露が他の日本茶と比べて高価格である理由は、主にその手間のかかる栽培方法と生産量の少なさにあります。農林水産省の調査によると、平成28(2016)年のお茶の相場は1kgあたり煎茶が約1,337円だったのに対し、玉露は5,746円と約4倍以上の価格差がありました。これは抹茶(3,088円)よりも高く、玉露が日本茶の中でも最高級品として位置づけられていることを示しています。現在も、玉露は煎茶に比べて数倍の価格で取引されることが一般的です。

玉露の栽培には非常に多くの手間と時間がかかります。まず、新芽が開き始めてから約20日間、茶園全体に覆いをかけて日光を遮断する必要があります。この被覆作業は手作業で行われることが多く、覆いの設置や管理、そして収穫後の撤去までに多くの労力を必要とします。また、最高級の玉露は手摘みで収穫されることもあり、さらなる手間と時間がかかります。

被覆栽培には設備投資も必要です。棚がけ被覆を行う場合は茶園に棚を設置しなければならず、被覆資材も定期的に更新する必要があります。これらの初期投資と維持コストが玉露の価格に反映されています。

また、玉露は生産量が極めて少ないという特徴があります。日本茶全体の生産量から見ると、玉露はわずか1%にも満たない約200トン程度しか生産されていません。一方、煎茶は40,000トン以上も生産されており、この生産量の差も価格差の大きな要因となっています。

さらに、玉露の生産地は限られています。玉露は被覆栽培に適した特定の気候条件を持つ地域でしか栽培されず、主な産地は京都府宇治市、福岡県八女市、静岡県藤枝市などの伝統的な茶産地に集中しています。中でも京都府は年間約143トン、福岡県は約87トンの玉露を生産しており、この二県だけで全国の玉露生産量の大部分を占めています。

玉露の品質評価も厳しく、特に高級品となると品評会で高い評価を受けたものだけが選ばれます。中には1kgあたり30万円もの値がつく超高級品も存在します。このような厳しい品質基準も、玉露の高価格の一因となっています。

最後に、玉露は栽培から製造、出荷まで長い時間がかかります。地域によっては収穫した茶葉を蔵の中で数ヶ月熟成させてから出荷することもあり、この熟成期間中のコストも価格に反映されます。

これらの要因が組み合わさって、玉露は他の日本茶よりも高価になっています。しかし、その特別な風味と品質、そして栄養価を考えると、玉露はその価値に見合った贅沢なお茶と言えるでしょう。

玉露の適切な入れ方

玉露を最大限に楽しむためには、適切な入れ方が欠かせません。玉露のうま味成分であるテアニンは低温でよく溶け出す一方、苦味や渋みの元となるカテキンは高温でないと溶出しません。そのため、玉露は煎茶などよりもぬるめのお湯で淹れることが基本です。

まずは水の準備から始めましょう。玉露には新鮮な水道水か、国産の軟水ミネラルウォーターを使用するのがおすすめです。外国産のミネラルウォーターは硬水が多く、お茶の風味を損なうことがあるので注意が必要です。水道水を使う場合は、カルキを抜くためにしっかりと沸騰させておきましょう。

次に適切な温度を知ることが重要です。玉露に最適なお湯の温度は50~60℃です。沸騰したお湯を直接使うのではなく、湯冷ましを使って温度を下げる必要があります。簡単な目安としては、沸騰したお湯を湯のみに移すごとに温度が約10度下がると考えるとよいでしょう。例えば、100℃のお湯を3つの器に順番に移し替えると、約70℃まで下がります。さらに時間を置いて60℃以下にするのが理想的です。

適切な茶葉の量は、3人分で約10gが目安です。これは大さじ約3杯分に相当します。急須に茶葉を入れたら、準備した50~60℃のお湯を注ぎます。3人分なら約100mlのお湯を使います。お湯を注ぐ際はゆっくりと優しく注ぐことで、茶葉を傷めず香りを立たせることができます。

淹れる時間は最初の一煎目で約2分、二煎目以降は約1分が目安です。一煎目は少し長めに時間をかけることで、玉露の旨味と甘みをしっかりと引き出すことができます。茶葉と湯の量をしっかり計り、時間をきちんと守ることで、毎回安定した美味しさを楽しむことができます。

注ぐ際には「回し注ぎ」という方法を使うとよいでしょう。これは各湯のみに少しずつ均等に注いでいく方法で、最後の一滴まで注ぎ切ることがポイントです。玉露は濃厚なお茶なので、湯のみ一杯ではなく、小さな盃のように少量ずつ楽しむ「つゆ茶」スタイルも風情があります。

夏場には水出し玉露もおすすめです。茶葉に冷水を注いで冷蔵庫で30分~2時間置くだけで、甘みと旨味が際立つ水出し玉露が楽しめます。また、氷を使った「氷出し」も風味豊かな玉露を楽しむ方法です。茶葉の上に氷をのせ、2時間ほど置いておくことで、とろりとした甘みのある玉露ができあがります。

また、玉露の茶葉は一煎で終わらせる必要はありません。二煎目、三煎目も十分に美味しく飲むことができます。二煎目以降はお湯の温度を少しずつ上げ、浸出時間を短くするとよいでしょう。こうすることで、各煎ごとに異なる味わいを楽しむことができます。

最後に、玉露の茶殻も捨てずに活用することをおすすめします。玉露の茶葉は柔らかいため、茶殻も食べることができます。お茶を淹れた後の茶殻に岩塩やポン酢をかけておひたしとして食べると、栄養を余すところなく摂取できます。

市販の玉露とペットボトル商品の違い

市販の玉露茶葉とペットボトル入り玉露飲料には大きな違いがあります。まず、本格的な茶葉の玉露は、20日間以上の被覆栽培によって作られた高級茶で、茶葉からじっくりと淹れることでその真価を発揮します。一方、ペットボトル商品の多くは「玉露入り」と表記されており、実際には玉露が一部だけ混ぜられていることがほとんどです。

ペットボトル商品の原材料表示をよく見ると、「緑茶(国産)」や「玉露入り緑茶」といった表記になっていることが多く、純粋な玉露100%のペットボトル飲料はかなり稀です。これは玉露が高価なためコスト面での制約があるのと、大量生産のプロセスで玉露本来の繊細な風味を維持することが難しいからです。

成分面でも大きな違いがあります。本物の玉露茶葉から淹れたお茶には、テアニンをはじめとするアミノ酸や抗酸化物質が豊富に含まれていますが、ペットボトル商品ではこれらの成分が少なくなる傾向があります。また、ペットボトル商品には保存料や香料が添加されている場合もあり、添加物が一切ない茶葉の玉露とは風味が異なります。

価格にも大きな開きがあります。茶葉の玉露は80g入りで2,000円から5,000円程度するものが一般的で、特に高級品になると1万円を超えることもあります。一方、ペットボトル商品は200円前後で販売されており、このような低価格では本格的な玉露の風味を再現することは困難です。

玉露特有の「覆い香(おおいか)」と呼ばれる香りも、ペットボトル商品ではほとんど感じられません。この青海苔のような香りは高温処理や長期保存によって失われやすく、工業的な製造過程を経るペットボトル商品では再現が難しいのです。

ただし、ペットボトル商品にも利点はあります。手軽に飲めることや携帯性の良さ、長期保存が可能といった便利さがあります。忙しい日常の中で、茶葉から淹れる時間がないときには、ペットボトル商品も選択肢の一つとなるでしょう。

本格的な玉露の味を知りたい方は、茶葉から自分で淹れることをおすすめします。低温でじっくりと抽出することで、ペットボトル商品では味わえない深い旨味と甘みを体験できます。特別な時間や大切なおもてなしには、茶葉から淹れた本物の玉露を味わう価値があるでしょう。

市販の玉露茶葉を選ぶ際は、「玉露」と明記されていても、品質には大きな差があるので注意が必要です。信頼できる茶舗や老舗の製品を選び、産地や製造方法、茶葉の色や形状などをチェックするとよいでしょう。鮮やかな濃緑色で針状に整った茶葉は、高品質な玉露の特徴です。

玉露の歴史と産地

昨日は京都、和束町のdandanカフェに✨

玉露の産地

お茶の段々畑に癒された pic.twitter.com/OL8mpKhtn4— たく、、、、、 (@takutikutaku86) March 8, 2025

玉露の歴史は江戸時代に遡ります。1835年(天保6年)頃、江戸日本橋の茶商「山本山」六代目の山本嘉兵衛(徳翁)が、より高級な煎茶を目指して試行錯誤を重ねました。当時すでに抹茶の原料である碾茶(てんちゃ)で行われていた「覆下栽培」を煎茶の製法に取り入れたことが、玉露誕生の契機となったと言われています。

「玉露(ぎょくろ)」という名前の由来には諸説あります。山本嘉兵衛が製茶中に茶葉を露のように丸くあぶったことから命名されたという説や、その味が玉のような甘露に例えられるほど素晴らしかったという説などがあります。いずれにしても、その贅沢な味わいを表す名前が付けられたことがわかります。

初期の玉露は丸い形状をしていましたが、明治初期には製茶業「辻利」の創業者である辻利右衛門によって製法が改良されました。辻利右衛門は茶葉を針金状に仕上げる方法を開発し、これが現在の玉露製法の基礎となりました。こうして京都宇治を中心に玉露の生産と技術が発展していきました。

江戸時代には玉露の生産は宇治だけに限られており、天皇への献上品として扱われるほど貴重でした。その後、明治時代になると玉露の生産技術は全国に広がり始めましたが、現在でも主要な産地は限られています。

現在の玉露三大産地として知られているのは、京都府宇治市、福岡県八女市、静岡県藤枝市(朝比奈地区)です。それぞれの産地で特徴的な玉露が生産されています。

京都宇治の玉露は玉露発祥の地として名高く、現在も一部の茶園では化学繊維ではなく、よしずやわらを用いる「本ず被覆」と呼ばれる伝統的な方法で生産されています。天然素材の覆いで育てられた玉露は、特有の香りと甘みを持つと言われています。

福岡県八女市の玉露は「八女伝統本玉露」としてGI認定(地理的表示保護制度)を受けています。茶樹の仕立て方や肥料の管理、被覆方法、摘み方などが細かく規定され、これらの条件をクリアして生産された玉露だけが認定されます。八女の玉露は濃厚な旨味と鮮やかな緑色が特徴です。

静岡県藤枝市朝比奈地区の玉露は、針のように揉みあげられた茶葉が特徴で、香りとまろやかな甘みが魅力です。静岡はお茶の栽培に適した気候のおかげで古くから茶の生産が盛んでしたが、朝比奈で玉露が作られるようになったのは明治時代からです。

玉露の生産量は全国で約200トン強と非常に少なく、日本茶全体の生産量のわずか1%にも満たない希少なお茶です。生産量でいえば三重県が全国1位ですが、品質の面では上記の三大産地が特に高く評価されています。

玉露はその歴史を通じて、日本の茶文化の頂点に位置する高級茶として大切に守られてきました。手間暇かけた栽培方法と限られた生産地域によって、その稀少価値は今も守られています。三大産地それぞれの風土が育んだ特色ある玉露を飲み比べることは、日本茶の奥深さを知る素晴らしい体験となるでしょう。

総括:玉露の育て方と特徴を徹底解説|被覆栽培の全てがわかる完全ガイド

この記事をまとめると、

- 玉露は新芽が2~3枚開き始めた頃から約20日間、茶樹に覆いをかけて日光を遮断する被覆栽培で作られる

- 被覆には伝統的に「よしず」「わら」が使われてきたが、現代では「寒冷紗」という黒色の化学繊維が主流である

- 最初は遮光率70~80%程度の覆いをかけ、約1週間後に95~98%まで引き上げるのが一般的である

- 遮光により苦味成分カテキンの生成が抑えられ、旨味成分テアニンが多く残るため甘味が強くなる

- 光合成が抑えられることで葉緑素が増え、鮮やかな濃緑色の茶葉になる

- 被覆によって「覆い香」と呼ばれる青海苔のような特有の香りが生まれる

- 被覆栽培には「棚がけ被覆」と「直がけ被覆」があり、高級玉露には棚がけ被覆が用いられる

- 京都宇治では400年以上続く「本ず被覆」という伝統的な方法で最高級玉露が作られている

- 玉露の主要産地は京都宇治、福岡八女、静岡藤枝であり、それぞれ特徴がある

- 茶葉の柔らかさを保つため、被覆は保温効果もあり霜の被害を防ぐメリットもある

- 玉露は日本茶全体の生産量のわずか1%未満という希少なお茶である

- 高級玉露は手摘みで収穫され、地域によっては数ヶ月熟成させることもある

- 玉露は栽培から製造までの手間と希少性から他の日本茶より価格が高い

- 適切な淹れ方は50~60℃の低温のお湯で2分程度じっくり抽出すること

- 玉露の栽培には経験と知識が必要で、これが高価格の一因となっている